Que se passe-t-il dans la société française

extrait du livre de Louis Chauvel "les classes moyennes à la dérive; chapitre II 45-58

Vue de loin ou de haut, la France semble donner de nombreux signes encourageants. En tout état de cause, elle n'irait pas plus mal depuis vingt ou trente ans. Ainsi, le Produit intérieur brut (PIB) par tête n'a cessé de s'accroître; contrairement aux affirmations habituelles! L'INSEE ne mesure aucune hausse des taux de pauvreté en France au cours des vingt dernières années; les départs en vacances sont plus nombreux; le taux de propriété du logement croît; la mortalité décline... Bref, "la France va mieu"" (Lionel Jospin, 19 mars 2002). C'est le diagnostic que propose une lecture un peu superficielle des indicateurs moyens disponibles concernant la société française. Une lecture plus approfondie des données révèle pourtant, au fond de la soute, d'importantes voies d'eau. Cette autre lecture de l'évolution de la société française pourrait être plus réaliste, quoique moins rassurante.

L'angoisse des classes moyennes semble ainsi n'être que le reflet de difficultés plus générales, qui ne leur sont en rien spécifiques, qu'elles ne subissent pas nécessairement plus profondément que d'autres, mais qui offrent les signes d'un renversement par rapport aux tendances dont elles avaient toujours bénéficié et qui pourraient déstabiliser l'assise de leur optimisme originel. Le problème est cependant, il faut y insister, plus global encore. En effet, prise en étau entre un passé lumineux — le souvenir des Trente Glorieuses — et un présent incertain, la société française est traversée de questions cruciales auxquelles les réponses restent particulièrement obscures. Les tendances économiques et sociales à l'oeuvre (ralentissement économique, croissance des incertitudes, interrogations sur l'évolution des inégalités) sont l'enjeu de diagnostics âprement débattus. Les réformes nécessaires se heurtent à une anxiété grandissante de la population qui vit difficilement les discordances entre les représentations officielles de l'évolution de la société française et les canditions réelles d'existence.

Le paradis social perdu

Voilà trois décennies que la société française regrette un paradis perdu. En 1983, le tournant de la rigueur met un terme aux espoirs de retour aux succès des Trente Glorieuses qui restent pour les Français comme l'âge d'or du 20è siècle: une période de plein emploi, de croissance rapide du PIB tout comme des salaires (environ +3.5% par an en termes réels sur trente ans), d'expansion des droits sociaux, de "moyennisation", de construction d'une démocratie sociale originale, conflictuelle mais solidaire. C'est cette période qui a laissé croire à l'émergence d'un véritable "modèle français" de croissance économique et de compromis social.

L'année 1983 est aussi la fin d'une séquence présentée par Henri Mendras comme la "seconde Révolution française", véritable bouleversement de l'univers des valeurs et des représentations religieuses, morales et éthiques, mais aussi des formes sociales et culturelles, dont les événements de mai 1968 ont marqué la prise de conscience. Dans une société française figée et caractérisée par un rapport autoritaire aux normes, à la politique, à l'ordre social et moral, qui faisait encore à la fin des années 1960 l'objet dun large consensus entre gouvernement gaulliste et opposition de gauche communiste, une vive remise en cause des principes établis a donné en quelques années un visage nouveau aux comportements de la vie de tous les jours: la libéralisation de l'avortement, l'ouverture de l'information sur la contraception, le divorce sur consentement mutuel ayant été les changements légaux les plus visibles dans une société où les formes d'organisation des couples et les rapports de parenté ont connu des évolutions en définitive tout aussi spectaculaires. Au-delà des normes familiales, les formes autoritaires qui organisaient la vie des entreprises et de toutes les autres institutions, ont laissé place à un régime de renégociations permanentes, où, au moins en apparence, tout peut faire l'enjeu de nouvelles discussions.

Ces changements ont eu lieu dans une société re-stabilisée après les désastres du premier 20è siècle, marquée par le triomphe du modèle d'organisation étatique qui achevait ainsi trois siècles de centralisation du pouvoir, et par une haute fonction publique enviée et légitimée par ses succès, une technocratie issue des grandes écoles, une "noblesse d'Etat" fondée sur l'excellence, une élite capable de décider rationnellement de tout depuis Paris. Ce modèle permit de croire au mythe d'une démocratie française égalitaire et unie où, se défiant des divisions communautaires, au-delà des différences religieuses ou philosophiques, d'origine ethnique ou sociale, et bien évidemment au-delà des différences et des inégalités de genre, chacun avait sa place. La foi dans le "rayonnement de la France", faite tout à la fois de la certitude de représenter l'Universel et du sentiment de devoir apporter au monde les lumières de la raison, était dès lors confortée par une dynamique propice à l optimisme. La difficulté est que ce modèle est aujourd'hui profondément déstabilisé, sinon mort, et que vingt ans après la fin de cette période dorée, le deuil n'en est pas encore achevé.

Depuis la fin des Trente Glorieuses, les évolutions relèvent plus du paradoxe et de l'ambiguïté que du retournement univoque vers les "trente piteuses". Le débat sur la nature réelle de ces évolutions est en perpétuelle recomposition. Les fluctuations économiques (reprise en 1988-1990, récession en 1992-1994, expansion en 1998-2001, nouvelles difficultés ensuite) sont chaque fois l'occasion de retourner le diagnostic précédent pour en produire un nouveau, opposé dans ses conclusions, plus favorable en période de rémission, plus sombre en période de ralentissement. Il s'agit dès lors de se donner une vision équilibrée des mouvements à l'oeuvre. Pour ce faire, nous pouvons nous concentrer sur trois retournements fondamentaux de la dynamique des classes moyennes, dans la mesure où elles furent naguère des facteurs centraux de l'expansion.

La société de post-abondance

Avant tout, il serait faux de dire que, depuis 1975, la société française fait face à une complète stagnation. Du point de vue de la richesse macroéconomique telle qu'elle est mesurée par le PIB, le prolongement de la croissance est indubitable, même s'il s'est fait sur un rythme ralenti. Il est vrai aussi que la comparaison avec les temps anciens (avant 1975) offre une impression générale de stagnation dans de nombreux domaines, compatible avec la vision de clairs progrès dans d'autres secteurs. Les maîtres d'oeuvre du "tournant de la rigueur" en 1983 ont avant tout jugulé l'inflation en agissant sur trois leviers principaux: la "maîtrise des dépenses publiques" (endiguement de la croissance des droits sociaux, limitation de l'embauche dans les services publics, contraintes sur l'investissement de l'État, etc.), la "modération salariale" (fin du rattrapage automatique des salaires en fonction de l'inflation) et la politique du franc fort (autrement dit, la croissance des taux d'intérêt réels), politique économique cohérente avec le monétarisme dont une conséquence parmi d'autres est de renchérir considérablement le recours à l'emprunt et de revaloriser les patrimoines au détriment des fruits du travail (Jean-Paul Firoussi a élaboré en 1995 une grande remise en cause de ce modèle de croissance, ou plus exactement de frein au développement dont les salariés furent les principales victimes (JP. Fitoussi Le Débat interdit. Paris, Arléa, 1995).

Le maître mot des années qui ont suivi, du point de vue des salariés, fut "ralentissement", avant tout au regard de l'évolution des salaires réels, mais aussi de nombreux autres aspects de l'existence. Jusqu'en 1975, la croissance annuelle du salaire réel se situait autour de 3.5% en moyenne, ce qui assurait un doublement du pouvoir d'achat en une vingtaine d'années. C'était l'assurance d'une promotion sociale au long de la carrière dans toutes les catégories de la société, et en particulier pour les classes populaires, la quasi-certitude que leurs enfants connaîtraient une situation mécaniquement meilleure que la leur. Depuis le milieu des années 1970, en moyenne, le rythme de croissance des salaires est inférieur à 0.5% par an, ce qui correspond sinon à une stagnation, en tout cas à un éloignement de l'horizon de l'enrichissement: le doublement du salaire, qui pouvait naguère s'obtenir en 20 ans, s'étalerait dès lors sur 140 années. Évidemment, un tel processus ne correspond plus au vécu humain et devient de fait très théorique. Surtout, avec une croissance aussi faible, le signe de l'évolution dépend avant tout du mode de calcul de l'inflation et donc de la structure du panier de biens: les jeunes familles en installation ont fait face depuis 1998 à une hausse des prix d'achat des appartements (en € constants) de 68.7% à Paris et 58% dans les agglomérations de plus de 10000 habitants, prix qui avaient déjà doublé au cours des 15 années précédentes. Pour les moins de 45 ans, le logement principal (remboursements d'emprunt ou loyers) représente plus de 30% du budget total. Dès lors, le +5% des salaires au cours des dix dernières années ne correspond à rien de tangible.

Cette société de post-abondance n'est pas marquée par de franches régressions du pouvoir d'achat sur l'ensemble de la population: les propriétaires ont bénéficié des redistributions spontanées suscitées par ce "tournant". I1 reste que les gens de condition intermédiaire, ne disposant has d'un gros patrimoine, font face à des difficultés inattendues et à des frustrations objectivement explicables, puisqu'ils n'ont guère bénéficié des brèves embellies de la croissance. Le discours ambiant en 1999-2001 au sujet d'une amélioration économique dont ils ne voyaient pas la couleur a eu un effet délétère: il donna l'impression d'un discours creux, tenu par des avrugles ou des cyniques, voire d'une promesse non tenue, d'un mensonge ou d'une profonde injustice. De fait, il faut bien se rendre à l'évidence: il y a bien eu croissance, mais pas pour ceux qui y travaillent.

Sur une plus longue période, on observe le même décalage entre salaires nets et croissance totale, qui résulte d'une part d'une grande déformation du partage de la valeur entre travail et capital (croissance des revenus du patrimoine, stock-options, etc.) au détriment des salariés, et d'autre part de l'accroissement des rétributions indirectes des salariés qui reçoivent relativement moins en salaires nets et plus en services de santé et de retraites, ce qui correspond a un nouveau compromis entre les générations.

Dès lors, la dynamique est fort différente pour les acteurs sociaux. Depuis vingt ans, le rythme de la croissance du revenu médian est quatre fois moindre que lors des Trente Glorieuses: alors que les années 1950-l975 avaient été une Séquence fabuleuse pour la consommation (avec la découverte par les classes populaires de l'automobile, de la propriété du logement, de la salle de bains dans le logement, de la télévision, etc.), la période 1975-2006 semble nettement plus morose. Pour ne pas voir ses revenus reculer, il faut obtenir une promotion, avoir de la chance ou bénéfier des plus-values d'une épargne. Dès lors, l'essentiel de la population, celle qui n'a d'autres ressources que son travail, vit une société de quasi-stagnation. Pour les plus vulnérables, apparaissent les problèmes d'un logement social dégradé, dans des quartiers aux difficultés croissantes, où le soutien de la consommation se fait au risque du surendettement. Au même moment, les plus aisés, détenteurs de patrimoines importants, sont en situation de connaître un niveau de vie jamais atteint par leurs prédécesseurs: le marasme des uns est l'abondance des autres.

La société d'incertitude

Cette dimension économique de la vie sociale n'est pas isolée des autres. Les incertitudes accrues auxquelles les populations sont confrontées mettent en jeu des ressorts collectifs et des mécanismes psychologiques qui méritent d'être soulignés. Là encore, les paradoxes sont saisissants. D'une façon immédiate, superficielle, la France apparaît comme un pays où la protection sociale est l'une des plus développées; il serait normal, dès lors, qu'une maîtrise des incertitudes de la vie quotidienne en résulte. Pourtant, le "court termisme" contemporain, caractérisé par l'urgence permanente du présent et la faible prise en compte des problèmes futurs dont la réalisation est cependant certaine (c'est là une dimension centrale de la question sociale contemporaine), contraste avec l'optimisme qui avait marqué les Trente Glorieuses.

A la Libération, le s modèle de la société salariale, structuré notamment par l'encadrement du cycle de vie dans des statuts repérables et par la promesse d'une retraite décente au bout d'une vie de travail, a été mis en oeuvre dans le souci de fonder les sécurités sur lesquelles les projets de vie pouvaient s'élaborer – le souvenir de l'entre-deux-guerres était alors brûlant. Aujourd'hui, cette construction est en crise, en particulier pour les jeunes générations. Pour elles, la projection claire de leur avenir dans une trajectoire d'emploi devient à peu près impossible, et le retour de la préoccupation du chômage depuis la fin 2001 renforce encore l'urgence de questions que l'on avait un peu rapidement occultées entre 1997 et 2000. La sortie du tunnel depuis juin 2006 n'est pas la première, les nombreuses améliorations antérieures étant souvent restées sans lendemain. Le financement des retraites et de la santé ne paraît plus assuré pour l'avenir, ce dont les jeunes générations pourraient faire les frais. Le luxe contemporain de protection – tout relatif pour certains – ne s'accompagne en aucun cas de la certitude que ces protections survivront aux prochaines décennies. La pyramide des âges des médecins, par exemple, pose clairement cette question: par qui serons-nous soignés en 2015? Ce cas n'est pas isolé.

Voilà 80 ans, Thomas Knight distinguait entre risque et incertitude. Il considérait le premier comme un aléa dont on peut définir la probabilité, alors que l'incertitude caractérise les alternatives dont on ne peut pas "probabiliser" les occurrences. Il est possible de s'assurer contre le risque par une mise en commun des coûts correspondants ou par la mise en oeuvre de stratégies pour se prémunir contre le mauvais sort. Au contraire, face à l'incertitude, nous ne pouvons décider en connaissance de cause: l'action relève inévitablement du choix à l'aveugle, irrationnel, où seule la "réassurance magique" peut nous guider. Se replier sur des stratégies d'adaptation personnelle et immédiate, sans considération pour les autres ni pour l'avenir, est alors une voie rationnelle, dont le coût collectif peut être considérable.

Cette société d'incertitude est bien plus complexe que la Risk Society d'Ulrich Beck. La société française est actuellement au coeur de ce problème. Dans un contexte de force extension de la dépense collective, l'incertitude produit une exigence croissante d'individualisation des services collectifs. De la question de l'école à celle des retraites, de la santé au problème des salaires, la difficulté à poser collectivement les enjeux de long terme incite chacun à recourir à des solutions purement individuelles: école privée ou filières d'élite, fonds de pension, résidences fermées, assurances santé, etc. La complexification de la question sociale résulte pour une grande part de l'absence de clarification sur les choix d'avenir.

L'atomisation et le repli sur des stratégies égoïstes sont, en apparence au moins, une solution, en tout cas pour ceux qui en ont les moyens, la désespérance silencieuse de larges couches de la population étant le versant négatif de cette tendance. D'où ce paradoxe d'une société particulièrement anxieuse alors que, aujourd'hui encore, le niveau de protection sociale semble satistaisant, voire, pour certains, excessif.

Des inégalités aléatoires à l'a-méritocratie

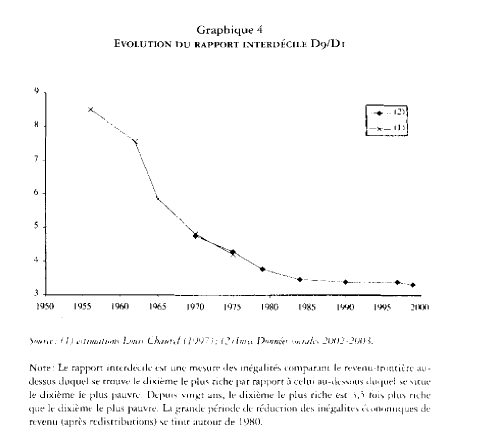

Depuis vingt ans, les inégalités économiques "instantanées", telles que les apprécient les statistiques officielles, n'ont pas varié. Selon l'INSEE, l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus modestes n'a guère varié encre 1981 et 1999: il tourne toujours autour de 3.3. Mesurées ainsi, les inégalités sont plus importantes en France qu'en Suède (2,8), mais nettement moins qu'aux Etats-Unis (5,6). Ces deux derniers pays ont connu au demeurant une claire augmentation de ces inégalités, depuis vingt ans aux États-Unis, et depuis le milieu des années 1990 pour la Suède, alors que rien de tel n'est évident en France, où les symptômes pertinents sont plus difficiles à déceler.

11 est certain que les "nouvelles inégalités"; dépassant la simple verticalité de l'échelle sociale, liées notamment à la ségrégation ethnique, aux disparités des générations, de genre ou de territoire sont impressionnantes, et qu'elles se sont accrues à plusieurs égards. La part des femmes à l'Assemblée nationale, passée de 5% à 12% entre 1958 et 2002, laisserait imaginer une convergence vers l'égalité de genre au 21è siècle. Comme nous le verrons, les nouvelles générations d'actifs, si l'on excepte les périodes de guerre, sont les premières à connaître un sort moins favorable que celui de leurs propres parents. Les inégalités territoriales se creusent quant à elles autour des centres urbains. Pour autant, et par comparaison avec la plupart des expériences étrangères, la France semble faire plutôt partie des plus vertueux du point de vue des inégalités. Malgé ce motif d'autosatisfaction (et le sentiment diffus va plutôt dans ce sens), il semble que la notion même de justice sociale dans l'accès aux positions sociales, voire l'idée de méritocratie, soit aujourd'hui à l'épreuve. Il existe un doute croissant quant à l'adéquation entre le talent et l'effort de chacun en direction d'un bien commun — le mérite et la rétribution qui en découle en termes économiques et sociaux (voir JP Fitoussi et P.Rosanvallon le nouvel âge des inégalités Seuil 1996).

Fin de la méritocratie des 30 glorieuses?

Une source de ce sentiment obscur se trouve notamment dans la désinstitutionalisation des inégalités. En France, et plus particulièrement au temps des Trente Glorieuses, la décrue des inégalités générales a été obtenue par un encadrement institutionnel des hiérarchies sociales: tels diplômes conjugués à telle ancienneté ouvraient droit à telle rétribution, éventuellement modulée par des primes de rendement dont l'attribution était fort encadrée par les partenaires sociaux. Qu'un individu à diplôme donné débute sa carrière ici ou là, ses chances de progression obéissaient un peu partout à des règles du jeu semblables. La désinstitutionnalisation des inégalités aboutit à une situation où ces critères observables et contrôlables, collectivement encadrés par des règles stables, comptent moins et laissent une place croissante à l'aléatoire et à l'arbitraire. Commencer sa carrière dans telle entreprise ou chez son concurrent, une année marquée par une conjoncture porteuse ou non, s'y faire favorablement remarquer ou laisser une mauvaise impression, semblent plus importants que de produire un travail régulier, créatif, efficace, fiable sur la longue durée. L'essentiel est effectivement moins de bien faire que d'arriver au moment propice à l'endroit idoine pour rafler la mise.

Au contraire, beaucoup d'impétrants parfaitement compétents et adaptés à leur poste, totalement dévoués à la bonne marche de leur entreprise, devront stagner ou partir, ou encore connaître un sort moins digne, simplement parce qu'un revirement conjoncturel ou un changement de politique interne en a décidé ainsi. Un contexte culturel et psychologique valorisant la responsabilité individuelle dans l'explication de la trajectoire personnelle, et disqualifiant au contraire les explications qui reposent sur l'influence des facteurs extérieurs, est propice à la déstabilisation des personnalités : devoir intérioriser la cause d'un échec qui pourrait n'être qu'un mauvais coup du sort est un exercice déplaisant. Les conditions économiques actuelles impliquant des échecs plus nombreux qu'à l'époque de la croissance rapide, la société devient une gigantesque usine à produire des ratés. Néanmoins, beaucoup d'entre eux, et ce ne sont pas les seuls, sont habités d'un doute croissant: ce n'est pas en déconnectant les rétributions des travailleurs de leur diplôme, de leur ancienneté, de procédures d'avancement négociées, ou des grilles de rétribution qui encadraient les carrières professionnelles selon des accords de branche, que la contribution individuelle à l'édification du bien commun est assurée. Ce soupçon est que l'égalité des chances méritocratiques à la naissance est certainement un modèle souhaitable, mais pas celui qui prévaut actuellement. Les décennies de croissance rapide avaient été l'occasion de voir émerger une élite issue de nulle part: dans les années 1960, la multiplication par trois, au recrutement, des médecins et des enseignants du supérieur, par cinq des journalistes, et de bien d'autres professions situées dans le haut de la hiérarchie sociale, avait signifié pour les jeunes de l'époque des perspectives exceptionnelles de mobilité, les propres enfants de ces professions ne suffisant pas à combler toutes les places.

Au contraire, la situation contemporaine où les candidats sont plus nombreux que les places libérées par les départs à la retraite, est propice au retour des "Fils de" et des "Filles de". Dés lors, dans ce retour aux temps de la reproduction sans contrôle institutionnel, le risque est fort qu'aux inégalités aléatoires liées au fait de se trouver au bon moment à la bonne place, s'ajoutent des inégalités très prévisibles où les rapports de travail laisseraient la place aux relations familiales. Un enfant d'enseignant sans diplôme requis ne deviendra jamais enseignant, ni plus ni moins qu'un autre; un enfant d'entrepreneur a six fois plus de chance de devenir entrepreneur à son tour, et s'il n'a pas le baccalauréat, il en a douze fois plus. Certains de ces soupçons ont une part de réalité tangible et statistiquement mesurable. Ils alimentent un doute profond quant à l'idée de méritocratie et avivent un sentiment aigu d'injustice sociale. Ces interrogations touchent d'autant plus durement toutes les familles qu'un phénomène supplémentaire vient s'y greffer: alors que les générations nouvelles ont reçu une dotation scolaire supérieure à celle de leurs parents, une progression économique et sociale ne serait-ce que modeste ne leur a pas été permise. Ces espoirs d'ascension par l'école ayant été déçus, le rôle même des diplômes est lui-même profondément interrogé: l'université serait-elle une fabrique de l'ignorance? Ou encore, notre modèle productif s'éloignerait-il d'un fonctionnement méritocratique pour préférer d'autres règles du jeu? Aujourd'hui que le sort des suivants n'est plus assuré, et que les possibilités de brassage social sont maintenant moins évidentes, la reconstruction de tout un ensemble de frontières sociales semble se faire jour.

Pierre Ratcliffe