Le protectionnisme est officiellement considéré par les élites occidentales comme une doctrine dépassée, néfaste économiquement et politiquement. Toute protection, même partielle, des marchés nationaux empêcherait la concurrence et mènerait à la stagnation, privant la planète de spécialisations bénéfiques à tous. Obliger chaque pays à fabriquer ce qui peut être produit ailleurs, à moindre coût, serait faire baisser la productivité et le niveau de vie moyens du globe. Le rétablissement de droits de douanes conduirait au déchaînement des nationalismes et à la guerre. Selon les idéologues du libre-échange, le protectionnisme fut au coeur des problèmes du premier xxe siècle. Et voici donc Méline responsable de la faiblesse de la croissance française avant 1945 tandis que les réflexes autarciques engendrés par la crise de 1929 sont identifiés comme l'une des causes principales de la Seconde Guerre mondiale. Les dirigeants politiques occidentaux célèbrent en coeur le libre-échange et ses bienfaits, utilisant pour ce faire un bagage intellectuel minimal, en général quelques pages mal digérées de Smith et de Ricardo sur les avantages, absolus ou comparatifs, du commerce international, avec une préférence marquée pour l'exemple ricardien, totalement archaïque, d'un Portugal échangeant son vin contre du textile venu de Grande-Bretagne. Cette pseudo-culture économique est pleine de malice puisque le Portugal a très visiblement été maintenu dans le sous-développement par deux siècles de commerce avec la Grande-Bretagne, pendant que cette dernière, paralysée par son dogme libre-échangiste, s'interdisait de réagir aux nouvelles concurrences américaine ou allemande, définissant ainsi une voie originale vers le sous-développement relatif.

Mais qu'importe l'histoire et la réalité du monde Pourquoi s'intéresser au décollage économique de la Grande-Bretagne, réalisé aux 16è et 17è siècles grâce à de puissantes mesures protectionnistes? Les Actes de navigations réservent à partir de 1651 le transport des marchandises à des navires anglais; les cotonnades indiennes sont bannies du Royaume-Uni durant la montée en puissance des textiles du Lan cashire ; l'exportation des biens d'équipement britanniques est interdite de 1774 à 1842 (1). Oublions de même le décollage industriel américain, effectué au lendemain de la guerre de Sécession grâce à des barrières tarifaires dépassant 40 % de la valeur des objets importés (2)! Ne parlons pas non plus du décollage allemand, à la fin du xlxe siècle, qui n'aurait pu avoir une telle puissance si Bismarck n'avait pas choisi le protectionnisme en 1879. Abolissons aussi le présent, pour plus de sûreté, ce Japon, deuxième puissance économique mondiale, qui reste protectionniste bien au-delà de son décollage initial. Détournons pudiquement nos regards de ces monnaies asiatiques sous-évaluées, qui constituent dans un régime de changes flottants l'une des formes modernes du protectionnisme. Enfin, refusons de voir l'essentiel, le résultat global, en termes de bien-être des populations, du libre-échange moderne : l'abaissement des barrières douanières dans la majeure partie du monde occidental s'est accompagné d'une chute du taux de croissance de l'économie mondiale et d'une formidable montée des inégalités internes à chaque société.

(1) P. Bairoch, Commerce extérieur et développement économique de l'Europe au xtx siècle, Paris-La Haye, Mouton-École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1976. Voir p. 41-42 pour le caractère tardif de la conversion anglaise au libre-échange. Voir également le chap. 4 du Système national d'économie politique de Friedrich List pour une description historique, c'est-à-dire réaliste, de la politique commerciale anglaise depuis le Moyen Age, et sa critique d'Adam Smith, prophète antihistorique du libre-échange. Rappelons que la Richesse des nations date de 1776.

(2) On trouvera la courbe décrivant le niveau des barrières tarifaires américaines de 1820 à 1990, incluant donc l'effacement des années 1945-1990, in R. M. Dunn & J. C. Ingram, International Economics, John Wiley and Sons, 1996, p. 199.

Les fanatiques du libre-échange, qui veulent croire au dynamisme de la planète, n'en finissent pas de mettre en évidence des données fragmentaires, locales ou sectorielles. Ils s'épatent eux-mêmes du décollage, en Europe ou en Asie, de l'Irlande, de Singapour ou de la Chine maritime, pour ne citer que quelques économies vedettes et atypiques du milieu des années 90. Ils nous assurent que la voie choisie par ces pays minuscules ou ces régions vastes mais minoritaires peut être suivie par l'ensemble du monde en développement, s'indignant à l'avance d'un éventuel retour des sociétés avancées à la protection. Ils s'émerveillent du boom mondial sur les fax et les téléphones portables, sans mentionner le fait évident que la montée des inégalités internes à chaque société assure mécaniquement le développement de marchés partiels pour les privilégiés. Sans être particulièrement high-tech, le Guide des hôtels de charme, le Chanel n° 5 et les grands crus viticoles tombent dans cette catégorie. On trouvera dans Ce monde qui nous attend, d'Erik Izraelewicz — l'un des rédacteurs en chef du journal Le Monde —, un exemple extrême, mais sociologiquement central, de ce libre-échangisme militant, condescendant pour les peurs françaises et faussement solidaire du tiers-monde (3).

(3)E. Izraelewicz, Ce monde qui nous attend, Grasset, 1997.

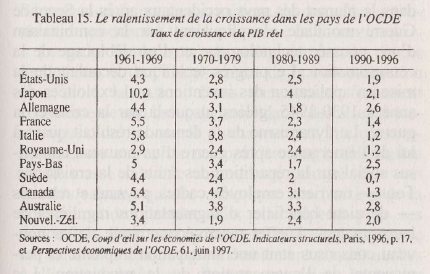

Les données globales sont pourtant sans appel. L'économie mondiale va de moins en moins bien. Le taux de croissance annuel moyen des pays de l'OCDE tombe de 5,2 % dans la période 1961-1969, à 3,9 % en 1970-1979, à 2,6 % en 1980-1989 et 2,1 % en 1990-1996. Tous les pays développés sont touchés, dans une période où le développement de l'informatique et de l'automation devrait compenser le ralentissement de la progression démographique, et permettre le maintien de taux de croissance élevés. Durant les années 90, seule l'Allemagne, dopée par la réunification, a échappé un instant à ce mouvement de baisse, ainsi que son satellite économique néerlandais, mais pour être mieux rattrapée par l'histoire vers 1995.

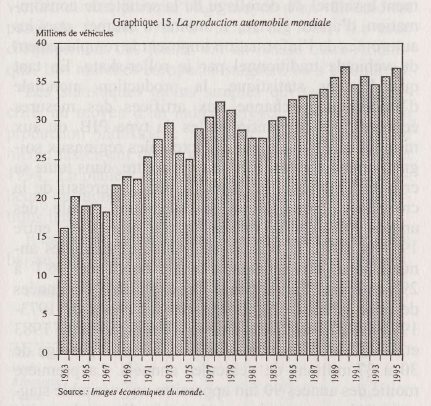

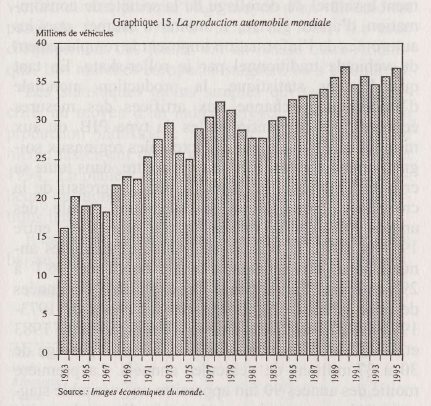

Les pays n'appartenant pas à l'OCDE profitent-ils de l'ouverture aux échanges et de la stagnation de plus en plus manifeste du monde développé ? Le tiers-monde progresse très vite sur le plan culturel ainsi qu'en témoigne l'élévation rapide et universelle du taux d'alphabétisation, passé pour l'ensemble des pays en développement de 58 à 70 % entre 1980 et 1995. La baisse des indicateurs de fécondité qui en découle est observable presque partout, y compris dans certains pays africains (4). L'ensemble du monde alphabétisé devrait donc suivre économiquement l'Europe, l'Amérique du Nord et le Japon, et reproduire, avec un certain décalage, les étapes habituelles du développement d'une société de consommation. Globalisons puisqu'il le faut: il serait ainsi normal d'observer un développement mondial de l'automobile, bien durable de technologie moyenne, qui fut un élément essentiel du décollage de la société de consommation d'après guerre, à moins d'estimer que les autoroutes de l'information imposent le remplacement du véhicule traditionnel par le roller-skate. En tant qu'indicateur statistique, la production mondiale d'automobiles échappe aux artifices des mesures économiques conventionnelles du type PIB, ou aux mirages que constituent des exemples régionaux soigneusement choisis. Elle fait apparaître, dans toute sa cruauté historique, le ralentissement progressif de la croissance mondiale et la stagnation finale des années 90. Vers la fin des trente glorieuses, entre 1963 et 1973, le nombre de véhicules fabriqués annuellement sur la planète avait bondi de 16,1 à 29,7 millions. Suit la pause fort explicable des années de crise pétrolière, rythmées par les chocs de 19731974 et 1979-1980. La croissance reprend entre 1983 et 1990, sur un rythme plus lent, avec un passage de 30 à 37 millions de véhicules annuels. La première moitié des années 90 fait apparaître une véritable stagnation, dans un environnement pétrolier et énergétique apaisé : 37 millions de véhicules en 1990, 36,7 en 1995. On ne peut qu'admirer les prédictions merveilleuses d'Erik Izraelewicz qui nous assure que considérée globalement, l'économie mondiale est entrée en ces années 1990 dans l'une des ces phases longues de croissance forte' ». En réalité le nombre de véhicules privés produits chaque année pour mille habitants alphabétisés de la planète, n'en finit pas de baisser depuis vingt-cinq ans. II était de 15,3 pour 1 000 en 1970, de 14,3 en 1980, de 13,8 en 1990, de 12,1 en 1995 (5). Le parc automobile américain vieillit, et vite, puisque l'âge moyen d'un véhicule est passé de 6,6 en 1980 à 7,8 ans en 19902. Le taux d'équipement des jeunes est en baisse outre-Atlantique. Les marchés européens stagnent ou s'effondrent.

(4) Annuaire statistique de l'Unesco 1995.

(5) Op. cit., p. 57

Les statistiques moins simples qui tentent de décrire, au moyen d'un indice agrégé, l'évolution de la production industrielle mondiale, font apparaître le même tassement du taux de croissance entre 1985 et 19943. La planète ne profite pas, globalement, des malheurs du monde développé. Rien ne justifie les assertions lénifiantes du néo-tiers-mondisme de droite. I1 est assez facile d'établir un rapport logique entre baisse de la croissance et l'ouverture aux échanges.

1. D'après les chiffres de production mondiale donnés par Images économiques du monde.

2. G. T. Kurian, Datapedia of the United States 1790-2000, Bernan Press, Lanham MD, 1994, p. 256.

3. Annuaire statistique des Nations unies 1994, New York, 1996, p. 17.

Mais il faut, pour cela, cesser de percevoir exclusivement le commerce international en termes d'offre de biens et services, comme c'est presque toujours le cas dans les manuels d'économie bien-pensants, et poser la question de la demande globale, c'est-à-dire mondiale, de biens et services.

La régulation de la demande globale par les nations

Le taux de croissance d'une économie dépend très banalement de deux facteurs : sa capacité technologique à augmenter l'offre de biens et services, sa capacité sociologique à élargir la demande de ces biens et services. La consommation doit progresser au rythme de la production. Les taux de croissance très élevés observés dans la plupart des pays occidentaux après la Seconde Guerre mondiale s'expliquaient par la combinaison d'une poussée technologique et d'un déblocage de la consommation. Le progrès technique découlait de la mise en application des inventions mal exploitées des années 1930-1945, gelées jusque-là par la crise et la guerre. Le dynamisme de la demande résultait quant à lui de l'émergence après guerre d'un nouveau consensus social sur la répartition des fruits de la croissance. Tous — ouvriers, employés, cadres, paysans et retraités — devaient bénéficier d'augmentations régulières de leurs revenus. L'effet macro-économique de ce nouveau consensus était une anticipation implicite et permanente de l'augmentation de la production. Les sociétés fortement intégrées d'après guerre étaient capables d'absorber, par la consommation, tous les gains de productivité, en assurant le plein emploi. Le pacte social réglait l'antique problème des débouchés,un peu trop bien même, puisque vers la fin des années 60, les anticipations de hausse de revenus l'emportaient sur le potentiel d'augmentation de la production, le décalage entraînant une tendance structurelle à l'inflation.

L'élévation continuelle de la productivité impose bien entendu un redéploiement des forces productives. L'élargissement permanent de la demande avait permis, dans les années d'après guerre, un déversement facile de la population active, du secteur primaire vers les secteurs secondaire et tertiaire. Dans le contexte d'une hausse socialement acceptée des revenus, le mouvement de la force de travail, des zones de hausse vers les zones de stagnation de la productivité, s'opérait de façon naturelle. La progression des salaires dans les branches nouvelles et dynamiques permettait l'émergence de nouveaux métiers, de nouvelles activités correspondant à tous les niveaux de formation.

Le cadre fondamental du redéploiement des forces productives et de l'élargissement de la consommation était alors la nation. Dans une société fortement consciente de son unité, de la solidarité des acteurs économiques, du fait que le producteur doit être consommateur, une entreprise ne considère pas la diminution de sa masse salariale comme une priorité. Elle sait que les salaires qu'elle verse sont une fraction de la consommation globale, dont elle dépend pour ses débouchés. Il est vrai qu'une entreprise qui augmente ses salaires n'élargit pas véritablement ses débouchés à elle, mais plutôt ceux d'autres entreprises. La loi des débouchés de Jean-Baptiste Say veut démontrer l'impossibilité théorique de la surproduction, en soulignant que l'offre crée sa propre demande, chaque entreprise créant simultanément de la production, par les biens qu'elle met sur le marché, et de la consommation, par les revenus qu'elle distribue. Elle ne peut s'appliquer à des économies technologiquement dynamiques, dans lesquelles un élargissement de la consommation doit accompagner, anticiper, celui de la production. Mais dans le monde éclairé d'après guerre, un jeu complexe et subtil associe les entreprises entre elles, et les ouvriers aux patrons, pour le maintien d'une demande globale optimisée. Leurs anticipations ne sont pas rationnelles et individuelles mais raisonnables et collectives. En cas de désajustement, l'État, acteur économique national, intervient pour soutenir la consommation. Durant tout l'après-guerre, la croissance de la population a contribué à une régulation en hausse de la demande et de la production.

Dans cet univers mental keynésien, les acteurs ont intériorisé l'idée que la progression de la demande est essentielle et qu'une économie poussée par le progrès technologique est toujours menacée par une tendance à la sous-consommation. Le monde optimal de Keynes combine une bonne compréhension par les acteurs économiques du problème des débouchés et un pacte social favorable à la consommation, qui ne peut se réaliser pleinement, en pratique, que dans un cadre national. Le triomphe du keynésianisme fut donc un moment sociologique autant qu'intellectuel. Au vu de l'histoire ultérieure, et en particulier de l'oubli du problème de la demande globale par les dirigeants européens des années 1985-1995, on peut affirmer que la victoire de Keynes dut plus à la formidable cohésion des nations d'après guerre - facteur sociologique - qu'à la compétence économique des élites de l'époque — facteur intellectuel. Puissamment intégrées par l'alphabétisation de masse, les nations de 1945 viennent de vivre de surcroît la plus terrible des épreuves. La Seconde Guerre mondiale a achevé le travail de la première en menant à son point d'aboutissement le sentiment de l'unité nationale. Dans chaque pays, vainqueur ou vaincu, la souffrance a rapproché les groupes et les classes dans le sentiment d'un destin commun, heureux ou tragique. D'où l'émergence facile, une fois la paix revenue, d'une régulation économique de style keynésien.

Mais qu'advient-t-il d'une telle augmentation tendancielle de la demande lorsque les nations s'ouvrent, ou plutôt s'abandonnent au libre-échange ?

Le libre-échange sépare géographiquement, culturellement, psychologiquement, l'offre de la demande. Il associe les producteurs d'un pays A aux consommateurs de pays B, C, D, E, et réciproquement. Du point de vue de la nation comme de l'entrepreneur, la demande globale se dissocie en deux composantes, la demande intérieure et la demande extérieure, ce que résume l'équation fatidique : Dg = Di + Dx. Le libre-échange crée un univers économique dans lequel l'entrepreneur n'a plus le sentiment de contribuer, par les salaires qu'il distribue, à la formation d'une demande globale d'échelle nationale. Les salaires, dont l'agrégation au niveau mondial n'est qu'une abstraction inaccessible, ne constituent plus désormais pour l'entreprise qu'un coût de production, qu'elle a intérêt à comprimer autant qu'il est possible. Une telle configuration logique crée les conditions idéales d'un retard systémique de la demande globale sur les gains économiques.

La lecture des manuels d'économie internationale américains, intarissables sur les effets bénéfiques du libre-échange pour la productivité, sont typiquement silencieux sur les implications pour la demande. Ils spéculent inlassablement suer des avantages de coûts pour des consommateurs dont l'existence devient problématique. Un tel oubli est en soi significatif: il n'est pas concevable qu'un problème qui a hanté et occupé la majorité des économistes entre 1930 et 1965 ait, comme par enchantement, perdu tout intérêt intellectuel et pratique. Tant de silence est assourdissant. Le monde semble revenu avant 1930. de Ricardo à la grande crise économique, la loi des débouchés avait été l'orthodoxie du monde capitaliste. Si la question de la demande n'est plus posée, nous pouvons considérer que Say a retrouvé, implicitement, sa position hégémonique.

Le libre-échange, lorsqu'il est poussé jusqu'à ses plus ultimes conséquences, supprime la possibilité d'une régulation macro-économique, explicite si elle est mise en oeuvre par l'État, implicite si elle découle d'un sentiment national qui fait percevoir aux acteurs économiques, producteurs et consommateurs, ouvriers et patrons, entreprises les unes par rapport aux autres, la complémentarité de leurs intérêts, au-delà du mécanisme micro-économique de la concurrence, il crée les conditions objectives d'un retour au capitalisme le plus archaïque, univers économique dans lequel les salaires progressent moins vite que la productivité. Ravi Batra, économiste américain non conformiste, a systématiquement mis en évidence, pour la plupart des pays développés, le décrochage des salaires, et donc de la consommation, par rapport à la productivité, qui résulte du libre-échange'. Mais, au bout du chemin, la croissance de la productivité elle-même doit baisser, s'ajuster misérablement au retard tendanciel de la demande.

Le dépassement de la nation ramène le capitalisme à un stade pré-national plutôt qu'il ne le projette dans le post national. En régime de libre-échange généralisé, toute tentative d'échelle nationale pour ajuster en hausse la demande, pour augmenter la consommation des ménages ou des administrations, par la hausse des salaires ou par le déficit public, ne parvient qu'à engendrer de la demande pour l'ensemble du monde et une hausse des coûts pour les entreprises du pays qui tente une telle relance. L'ouverture absolue des frontières économiques ramène la nation au statut d'agent micro-économique et la planète au stade pré-keynésien.

1. R. Batra, The Myth of Free Trade, The Pooring of America, New York, Touchstone, 1993, 1996.

Voilà construit le monde sur réel des années 19851998, dans lequel les entreprises s'acharnent à réduire leurs coûts salariaux et la demande intérieure à coups de plans sociaux, pour être plus compétitives sur des marchés conçus comme extérieurs. Extérieurs à la France, aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, à l'Allemagne, extérieurs à tous en vérité. Car ce que masque la distinction entre demande intérieure et demande extérieure, mesurée au niveau des nations, c'est que la demande extérieure de l'une s'intègre à la demande intérieure de l'autre, et que l'aggrégation au niveau mondial des demandes ne laisse pus apparaître aucune demande « extérieure ». Compresser les demandes intérieures, c'est réduire la demande globale.

Nous pouvons à ce stade signer l'acte de décès de la société de consommation et l'acte de naissance de la société d'exportation, monde de producteurs asservis à un marché mondial miné par une tendance de long terme à la stagnation.

Pour ne pas percevoir l'absurdité auto destructrice d'une conception de la vie économique qui sépare radicalement la production de la consommation, il faut se protéger psychologiquement et construire l'image mythique d'un marché totalement extérieur : les pays en développement d'Asie jouent depuis quelque temps ce rôle. Les voyages en Extrême-Orient de Jacques Chirac expriment le rêve exportateur de la haute administration française autant que 'amour du Président pour la poésie chinoise. Ces nations sont suffisamment lointaines pour que l'on fasse l'impasse sur l'insuffisance de leurs capacités d'absorption. Il faudrait, pour que leurs demandes extérieures se substituent à la demande intérieure défaillante les économies développées, que leur taille soit multipliée par un facteur de l'ordre de 50. Le produit intérieur brut de l'OCDE était en 1994 de 20 390 milliards de dollars, la valeur des exportations correspondantes atteignant 3 676 milliards. Les PIB de l'Indonésie, de la Thaïlande, de la Malaisie et des Philippines étaient à la même date, respectivement de 168, 142, 67 et 66 milliards de dollars.

Pour que des pays comme la Malaisie et la Thaïlande tirent la demande mondiale, il faudrait aussi qu'ils soient autre chose, sur le plan industriel, que les filiales d'un Japon cherchant à échapper aux effets de la hausse du yen sur son coût du travail. Les difficultés monétaires des pays du Sud-Est asiatique, qui commencent en 1997 et suivent de près la chute du taux de croissance japonais, en disert long sur la nature de leur processus de développement. Il est tout à fait normal que les pays du Sud-Est asiatique, dont la dynamique ne provient pas, fondamentalement, de la demande interne, mais bien de la demande externe venant des pays développés, soient finalement touchés par la contraction tendancielle de cette dernière.

Reste un lieu où poser une demande extérieure imaginaire, la Chine, peuplée de 1,25 milliard d'habitants, animée sur sa frange côtière, entre Shanghai et Canton, par une croissance généralement considérée comme spectaculaire. Passons sur le caractère assez largement spéculatif des taux de croissance du PIB, dans un pays où n'existent tout simplement pas les statistiques et l'honnêteté administrative qui permettraient le calcul d'indicateurs fiables. Enregistrons sans le commenter le PIB officiel de 2 214 milliards de dollars en 1994. Concentrons nous sur le commerce extérieur, dont la progression, si elle est effectivement rapide, n'a cependant pas fait de la Chine un géant de l'importation. Si la population chinoise constituait bien 21 % du total mondial, le marché chinois n'absorbait en 1995 que 2,2 % des exportations françaises et 4,5 % des imortations américaines 1. La taille de la population permet de fantasmer sur l'expansion indéfinie du marché, sur une demande mondiale sans cesse élargie par la seule croissance de la Chine.

1. Statistical Abstract of the United States, 1996, p. 802-803. Les chiffres concernant la Chine incluent ici le commerce de Hong Kong, par où transitent une bonne partie des importations chinoises.

Mais un tel scénario repose sur deux hypothèses irréalistes. La première est d'attribuer à cette nation toutes les qualités démocratiques qui font aujourd'hui défaut à l'Occident, et en particulier une capacité à élargir sans cesse sa demande intérieure pour le plus grand bien de ses classes populaires. Cette hypothèse est héroïque pour une société qui sort difficilement du totalitarisme et reste dominée par une caste corrompue, même si l'alphabétisation de masse prédispose effectivement à une telle démocratisation de la consommation. La seconde hypothèse, franchement invraisemblable, est celle d'un développement rapide et homogène allant au-delà de la frange côtière du sud et du centre. Les structures anthropologiques de la zone actuellement en « décollage » rappellent par certains aspects cruciaux les familles souches japonaise ou coréenne plutôt que la famille communautaire chinoise centrale. Le dynamisme de cette région renvoie aux expériences des capitalismes souches ; on ne peut envisager raisonnablement son extension à l'intérieur du pays.

La demande chinoise est un fantasme qui permet de fuir la réalité de la compression de la demande mondiale. Elle est un ailleurs, postulé plutôt qu'observé. Le développement chinois n'est pas l'effet d'une demande intérieure croissante; il est tiré par une demande extérieure, toujours la même, celle des États-Unis, dont le déficit commercial reste le seul facteur important de dynamisme de la consommation à l'échelle mondiale. Aux 25 milliards de dollars d'exportations américaines vers la Chine doivent être opposés 56 milliards d'importations, soit un taux de couverture américain de 46,5% seulement. Ainsi que l'a remarqué Lester Thurow, tout le développement de l'Asie dérive, directement ou indirectement, de la demande intérieure américaine*

*L. Thurow, The Future of Capitalism, Londres, Nicholas Brea-ley, 1996, p. 207.

Le krach boursier d'octobre 1997 devrait affaiblir la puissance du mythe asiatique dans les années qui viennent. Comme ses prédécesseurs, il exprime un retour à la sobre réalité de la vie économique.

L'ouverture des frontières conduit à l'épanouissement, dans toutes les sociétés obsédées par l'exportation, d'un système mental régressif : une aspiration profonde et permanente à la contraction des coûts et de la dépense, qui entre en résonance avec l'ambiance démographique malthusienne de l'époque. Moins de salaires, moins d'enfants, moins de travailleurs, moins de biens, telle est la voie. Les États, cours administratifs des nations, privés de toute conscience macroéconomique par l'environnement libre-échangiste, finissent par se comporter comme des entreprises : et voici nos classes politiques obsédées par la réduction des déficits publics, participant joyeusement à la corn-