LE PARADOXE FRANÇAIS

le Sursaut: vers une nouvelle croissance pour la France

le Sursaut: vers une nouvelle croissance pour la France

synthèse du rapport du groupe de travail présidé par Michel Camdessus ex DG du FMI (2004).

Note: Ce rapport publié en 2004 emporte un large consensus mais il s'agit d'une approche macro-économique; le problème principal, le chômage de 10% de la population active devrait être traité au niveau micro-économique: comment remettre au travail, c'est à dire dans le circuit de la production de biens et de services, 2.5millions de chômeurs. Comment faire en sorte que les entreprises existantes reçoivent une demande accrue soit des consommateurs français, soit de l'étranger, en biens de consommation ou d'investissement; ou comment créer les entreprises nouvelles qui répondent à des besoins accrus de produits existant déjà ou de produits nouveaux résultant d'application de technologies nouvelles. A rester dans les généralités consensuelles, on continue malheureusement de faire du surplace, comme le démontrent l'immobilisme depuis la publication de ce rapport, et ce malgré le Contrat Nouvelle Embauche (CNE) du Gouvernement en Juillet 2005 (cf les 1250 licenciements annoncés chez Hewlett Packard à Grenoble en septembre 2005)et c'est pourtant de la recherche et développement (R&D) et des techniques d'information et de communication (TIC).

Nous sommes dans une situation paradoxale. À l'échelle du

monde, la France est un pays riche, prospère, son niveau de vie se situe

parmi les plus élevés. Nos entreprises enregistrent des performances

remarquables. Notre main-d'oeuvre est l'une des plus qualifiées. Le monde

entier nous envie la qualité de nos infrastructures et de nos services

publics. Pourtant, nous sommes obsédés par la perspective du déclin, le

sentiment que l'avenir nous échappe, qu'il sera moins gratifiant que par le

passé, que notre cohésion sociale s'effrite, que le monde change à notre

détriment. Tout ceci se cristallise en une crise identitaire, dont l'interrogation

sur notre modèle de croissance n'est qu'un symptôme.

Au coeur de cette interrogation collective, la question de notre

place et de notre rang est évidemment essentielle. Dans le monde du

XXIe siècle, le poids démographique de la France apparaît de plus en plus

décalé par rapport à son influence et à son rayonnement économique et culturel.

Comment s'opérera l'ajustement inévitable et où situer notre ambition? Nous pensons que notre avenir est ouvert. Nos atouts sont réels. Notre position est forte. Nous pouvons maintenir voire améliorer notre rang dans le groupe des toutes premières puissances économiques mondiales, tant par notre richesse que par notre performance de croissance.

Mais le monde change et certains ressorts de notre croissance passée sont aujourd'hui épuisés. Sans changement de trajectoire, le déclin est une menace réelle.

L'histoire nous enseigne qu'il existe, dans le processus de

croissance économique, des cercles vertueux mais aussi des risques

d'enchaînements négatifs. Certains pays décollent, d'autres plongent.

L'amorce de ces mouvements est souvent imperceptible, puis ils s'accélèrent et deviennent, à l'horizon d'une génération, très largement irréversibles.

La France est probablement à un point d'inflexion. Le décrochage

existe, il reste limité. Nous pouvons encore choisir et tenter d'amorcer, à

travers l'adaptation de notre modèle de croissance, un cheminement vers le

progrès. Il importe pour cela de porter un diagnostic assuré. Il tient en sept

propositions simples:

- notre situation est paradoxalement faite d'un mélange de

traits enviables et prometteurs d'une part, inacceptables de l'autre ;

- nous sommes subrepticement engagés dans un processus de

décrochage qui peut nous conduire, si rien n'est fait, à une situation, à

terme d'une dizaine d'années, difficilement réversible ;

- les raisons mêmes à l'origine de nos maux les plus inacceptables

accentuent ce décrochage: elles résultent de nos choix collectifs et

de politiques conduites depuis des décennies, beaucoup plus que d'une

contrainte extérieure que nous sommes souvent tentés de retenir comme

seule explication de nos maux ;

- notre pays est simultanément confronté désormais au triple

choc des évolutions des technologies, de la démographie et de la mondialisation; il pourrait, suivant la façon dont il y sera fait face, précipiter ce qui

deviendrait alors notre déclin, ou renforcer nos chances de mener à bien

les grandes ambitions que nous gardons encore

- cela ne peut aller sans un sursaut immédiat et un renversement

de certains choix

- ce renversement peut nous apparaître, compte tenu du

poids des habitudes et de la médiocrité de notre dialogue social . hors de

portée ; s'y résigner serait consentir au déclin: choix absurde puisque,

même sans aller bien loin, nous observons que d'autres, à nos portes, ont

su mener à bien des réformes d'une ampleur au moins égale, tout en pré-

servant ou améliorant l'efficacité de leur protection sociale

- les réformes sont donc possibles et urgentes. Conduites avec

détermination, en conformité avec une approche respectueuse du développement

durable, elles peuvent nous mettre en mesure de renforcer notre

cohésion sociale et de répondre aux ambitions de notre pays

UN MÉLANGE PARADOXAL DE TRAITS ENVIABLES ET PROMETTEURS

La France est aujourd'hui la cinquième puissance économique

mondiale, ce qui, compte tenu de sa part de la population mondiale (1%)

atteste d'une situation enviable. Les Français jouissent ainsi d'un niveau

de produit intérieur brut (PIB) par tête très élevé.

L'histoire et la géographie placent la France au coeur de

l'Europe et en font naturellement un de ses moteurs. Son rayonnement culturel

demeure indéniable, son pouvoir d'attraction touristique évident. La

qualité du travail des Français est reconnue par les investisseurs étrangers,

qui la placent aussi aux premiers rangs en termes de qualité de la vie, la

France devient une de leurs destinations préférées.

Les réussites technologiques françaises, l'industrie nucléaire,

les moyens de transports les plus modernes, l'industrie aérospatiale et

quelques autres, constituent des acquis. Le haut niveau de nos services

publics, la qualité de notre couverture sanitaire sont autant d'atouts, construits

au cours des décennies et des siècles précédents ; ils contribuent

aujourd'hui à l'« attractivité » de notre territoire. La réussite des entreprises

est remarquable. Cinq ont leur place parmi les cinquante plus grandes

entreprises mondiales. Elles font figure de leaders mondiaux dans de nombreux

secteurs.

Ce capital accumulé, matériel et humain, nous place dans une

position favorable vis-à-vis de pays dont le développement économique est

plus récent et qui doivent s'équiper dans tous ces domaines. La France est

ainsi bien placée dans la compétition économique mondiale: 3e exportateur

de services, 5e pays pour l'accueil des investissements directs à

l'étranger (après le Luxembourg, les États-Unis, la Chine et l'Irlande),

2e investisseur à l'étranger (après les États-Unis), etc.

ET D'ÉCHECS INACCEPTABLES:CHÔMAGE, INÉGALITÉ, PAUVRETÉ

Un chômage élevé et persistant

Malgré cette situation enviable à beaucoup d'égards, la France

a échoué à mettre fin aux inégalités face à l'emploi, dont demeure exclue

une trop large part de notre population. Notre niveau de chômage qui perdure

depuis vingt ans entre au mieux 8 et 10%, est une tare inacceptable à

laquelle nous donnons parfois l'impression de nous résigner. Les jeunes et

les seniors sont largement exclus du marché du travail.

La France souffre d'un fort déficit d'emploi des jeunes entre 16 et 25 ans: leur taux d'emploi est d'environ 24% contre une moyenne de 44% pour l'OCDE. Certes, ce

phénomène est lié en partie à la durée des études en France, et au fait que

rares sont les étudiants qui simultanément participent à la vie active

comme dans d'autres pays. Toutefois, hors population étudiante, le taux

d'emploi demeure faible et le taux de chômage élevé.

Le constat est encore plus frappant pour les « seniors ». Le taux

de chômage des 55-64 ans n'est pas particulièrement élevé, juste supérieur

à celui des hommes âgés de 25 à 54 ans. Mais, compte tenu des divers dispositifs

développés dans les années 1980 et 1990 pour écarter les travailleurs

âgés de la population active, ce taux de chômage n'est absolument

pas représentatif de difficultés d'insertion professionnelle. Ainsi, en

2002, seuls 34% des 55-64 ans avaient un emploi en France contre près de

50% pour la moyenne de l'OCDE.

Cette situation aux deux extrêmes de la vie active constitue un

handicap majeur de notre pays. Autrement grave est la persistance du chômage. Pour beaucoup d'hommes et de femmes nous en sommes

aujourd'hui à la deuxième voire la troisième génération de chômeurs. Il

n'est pas de mots pour dire les ravages humains et sociaux qui en résultent.

Des résultats médiocres dans la lutte contre la pauvreté

Il était normal, dans ces conditions de scandale social dans un

pays aussi riche, que la France réagisse en portant ses dépenses sociales à 30%

du PIB, le niveau le plus élevé des pays d'Europe avec les pays scandinaves: Danemark, Suède, Finlande et la Belgique.

Mais les pays nordiques affichent des résultats bien meilleurs

quant à l'efficacité de leur système social pour réduire la pauvreté. Ainsi,

selon les chiffres d'Eurostat, le taux de pauvreté français (Calculé comme la proportion de ménages ayant un revenu inférieur à 60% du

revenu moyen) après transferts sociaux, se rapproche davantage de celui du Royaume-Uni que de

celui des pays nordiques, alors que ces derniers pays ont un niveau de transferts

sociaux inférieur de cinq points au nôtre.

De plus,une étude récente du Conseil Emploi Revenus Cohésion

sociale (CERC) montrait que plus d'un million d'enfants vivait en France

sous le seuil de pauvreté monétaire, la plaçant à peine dans une situation

moyenne en Europe, loin des scores réalisés par les pays scandinaves.

Le sentiment d'une impuissance de notre pays devant la précarité dans laquelle vivent tant de nos compatriotes, chômeurs et travailleurs

pauvres en particulier, mine notre cohésion sociale et pas seulement dans

des banlieues déshéritées. Le sentiment prévaut que l'ascenseur social joue

de moins en moins son rôle.Beaucoup de Français vivent dans l'insécurité,

l'angoisse et parfois la peur; ils se sentent sans avenir.De là, bien des

crispations, voire des pathologies. Il nous faut trouver les moyens d'en

venir à bout.

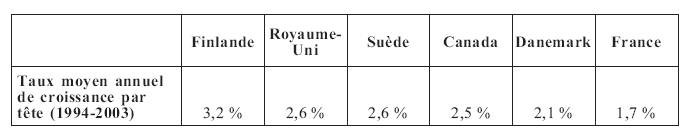

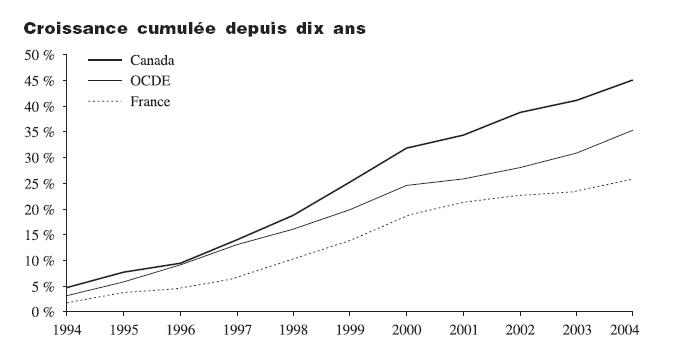

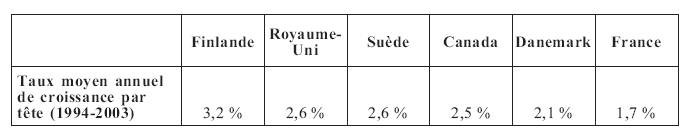

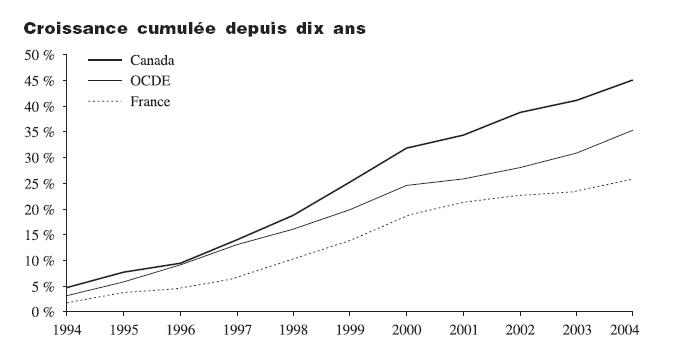

Un décrochage de la croissance

Sans même nous comparer aux États-Unis dont le taux et le

dynamisme de croissance demeurent exceptionnels, bien que le nôtre lui

ait été supérieur pendant environ trois décennies de la seconde moitié du

XXe siècle, force est de reconnaître que, sur les dix dernières années, la performance

de croissance française en Europe n'est supérieure qu'à celle de

l'Allemagne, et est proche de celle de l'Italie. Tous les autres pays ont

connu une croissance par tête plus importante, y compris des pays qui

n'étaient pas en situation de rattrapage par rapport à la France (Finlande,

Royaume-Uni, Suède, Belgique, Pays-Bas).

Ceci met en lumière deux évolutions:

- une performance en matière de croissance médiocre. Se situer dans la

moyenne d'une zone euro tirée vers le bas par ses trois pays principaux,

l'Allemagne, l'Italie et la France, ne peut nous satisfaire. Le contraste est

saisissant avec la période des Trente glorieuses où notre taux de croissance se

situait continûment à environ un point au-dessus de celui de nos partenaires;

- C'est un problème qui vient de loin. Hors les effets cycliques et les soubresauts

conjoncturels, derrière les embellies qui pour quelque temps nous

euphorisent, dans les dernières années du XXe siècle par exemple, tout

comme au cours des mois que nous traversons, la France connaît un

rythme de croissance durablement ralenti.

Parmi les traits qui l'accompagnent, trois apparaissent lourds

de conséquences.

Un ralentissement de la croissance de la productivité:

La productivité par heure travaillée est élevée en France. Les chiffres sont même flatteurs, puisqu'elle est plus élevée qu'aux États-Unis. Mais ils ne nous permettent pas de pavoiser: une fois corrigée du fait que le taux d'emploi est plus faible en France qu'aux États-Unis, et que la durée du travail y est également plus faible, notre performance apparaît alors

légèrement inférieure à celle des États-Unis. On pourrait s'y résigner. En revanche, si en niveau, la productivité horaire semble satisfaisante, ses

évolutions apparaissent préoccupantes. En effet, jusqu'à la fin de la

décennie 80, la productivité française et européenne a cru plus rapidement

que celle des États-Unis: l'Europe connaissait un processus de rattrapage

du pays "leader". Toutefois, alors que la productivité du travail a accéléré aux États-Unis pendant la décennie 90, elle s'est ralentie en Europe. Elle croît désormais plus vite aux États-Unis, de l'ordre de ¾ à 1 point. Ainsi, le rattrapage de l'Europe ne semble pas seulement avoir été stoppé, mais l'écart se creuse à nouveau en faveur des États-Unis. Quelques

années ne suffisent certes pas à asseoir une tendance lourde. Néanmoins, le

doute pèse sur les performances européennes de productivité.

Un déficit d'investissement, en particulier dans les nouvelles technologies

Les années 2002 et 2003 ont été marquées par la faiblesse de

l'investissement des entreprises, celui-ci s'étant contracté de près de 4%

en 2002 et de près de 2% en 2003. Naturellement, le ralentissement de la

demande qui était adressée aux entreprises a pesé, mais le repli de l'investissement

est allé au-delà des effets habituels d'un tel ralentissement.

Sectoriellement, la France apparaît sensiblement en retrait

vis-à-vis des États-Unis, mais aussi de nombreux partenaires européens

(Finlande, Irlande, Suède, Royaume-Uni) en matière de technologies de

l'information et de communication (TIC), que ce soit dans le domaine de

la production ou en matière de diffusion. Ainsi, sur la période 1996-2001,

les investissements en biens TIC ont représenté en France 2,5% du PIB et

17% de l'investissement total, contre respectivement 4,5% et 28% aux

États-Unis et 3% et 22% au Royaume-Uni.

Aussi significatif est le recul continu de la part des investissements

publics dans le PIB. Entre 1959 et 1991, la croissance annuelle

moyenne du volume de l'investissement public a été de plus de 3½%, ce

résultat diffère profondément de celui constaté entre 1991 et 2000, où

l'investissement public s'est contracté de 1,2% par an. La part de l'investissement

public dans le PIB a évolué des années 1960 jusque dans les

années 1990 dans un "couloir" de 1 point autour d'une valeur moyenne

de 5%. Tout au long des années 1990, cette part a régulièrement chuté,

perdant au total un point sur la période, alors même que la part des dépenses

publiques totales dans le PIB a augmenté.

Rétrécissement, enfin, des moyens d'action des pouvoirs publics

Ceci pour faire face tant à des préoccupations majeures en

matière sociale et environnementale, qu'à la préparation de l'avenir. Nous

y reviendrons ci-dessous.

LE DÉCROCHAGE S'OPÈRE SOUS ANESTHÉSIE

Différents facteurs occultent cependant aux yeux des Français la gravité de nos problèmes:

- un endettement aisé à des taux d'intérêts historiquement très bas, dont

on oublie, cependant qu'une seule hausse de 1 point ajouterait 10 milliards

d'euros à terme à notre charge budgétaire annuelle ;

- le fait que la médiocrité des performances de nos principaux partenaires

de la zone euro nous place dans une moyenne européenne apparemment

exempte de graves problèmes ;

- l'existence même de l'euro qui, nous protégeant du risque des crises

périodiques de change, nous exonère des obligations sévères d'ajustement

dont les années 80 ont été ponctuées.

Tout ceci concourt à détourner l'attention des Français du

sérieux de nos problèmes et des glissements progressifs et pernicieux qui

s'amorcent. Face à ceux-ci un grave syndrome de déni s'installe et enraye

les tentations de réforme autres que de surface. Le décrochage n'en est pas

moins réel.

Il nous conduirait dans une dizaine d'années, si rien n'était fait

pour inverser les phénomènes pervers que nous observons, à une situation

difficilement réversible. En effet, si nous ne changeons rien, ni taux

d'emploi, ni rythme du progrès technique, ni volume d'investissement,

notre croissance "potentielle", le rythme de croisière possible de notre

économie, est vouée à ralentir de 2¼% aujourd'hui à 1¾% à l'horizon

2015 par le simple effet de vieillissement de la population.

De plus, il convient d'ajouter à notre endettement déjà élevé une dette implicite, qui est

aujourd'hui estimée à environ 200 points de PIB (Selon les modes de calculs adoptés par la direction de la prévision et de l'analyse

économique.). Cette dette implicite

correspond à l'augmentation spontanée des dépenses publiques liées aux

dépenses de santé et de retraite à systèmes publics inchangés. Elle deviendra,

progressivement, explicite au fur et à mesure de l'arrivée à échéance

des engagements futurs.

Une stabilisation en volumes des dépenses de l'État

pendant 15 ans ne serait pas même suffisante pour éviter à notre dette une

dérive insoutenable. Croissance plus faible, dépenses publiques plus lourdes,

on voit bien où nous conduit le fil de l'eau: à alimenter des tensions

toujours plus fortes sur le système de protection sociale, faute d'un accroissement

des ressources suffisant pour faire face aux besoins. Comment, alors,

espérer financer, entre temps, un effort supplémentaire nécessaire en matière

d'enseignement supérieur et de recherche ? Et comment pourrions-nous

aussi engendrer le progrès technique qui permettrait d'inverser ces tendances? Si nous laissions cette évolution spontanée se poursuivre au cours des

dix ans qui viennent, la pente serait alors très rude à remonter pour rejoindre

tous ceux, nombreux parmi nos pairs, qui sont actuellement sur un sentier de

croissance supérieur au nôtre.

LES RAISONS MÊMES À L'ORIGINE DE NOS MAUX LES PLUS INACCEPTABLES ACCENTUENT CE DÉCROCHAGE

Nous ne nous attarderons pas sur l'analyse complexe et, pour

l'instant aux résultats ambigus, des causes du ralentissement de nos progrès de productivité. Cet élément n'est pas étranger, certainement, à

l'atonie de notre croissance. Deux facteurs cependant plus directement liés

à nos choix collectifs et politiques pèsent plus lourd: la moindre mobilisation

du facteur travail, le poids excessif et la faible efficacité sociale et

économique de la dépense publique.

Un déficit de travail

L'essentiel des différences avec les performances de nos partenaires

s'explique par la moindre quantité du travail que nous mobilisons et

qui reflète certains choix volontaires tels que l'évolution des taux d'activité et de la durée hebdomadaire du travail et, hélas, la médiocre efficacité

de nos efforts de réduction du chômage structurel.

En bref, si nous croissons moins vite, et toutes évolutions

confondues, c'est parce que nous mobilisons insuffisamment nos ressources

en travail. Ainsi depuis vingt ans, la totalité de notre écart de croissance par

rapport aux États-Unis et au Royaume-Uni correspond à la différence d'évolution

du total d'heures travaillées. De fait, la France est avant-dernière au

sein de l'OCDE pour le nombre d'heures travaillées par an et par personne

en âge de travailler.

Comme ce phénomène provient de la durée hebdomadaire du

travail, mais aussi et surtout des faibles taux d'emplois aux deux extrémités de la pyramide des âges et du niveau du chômage, il en résulte que si un

salarié français produit 5% de plus par heure travaillée qu'un américain, il

produira 13% de moins par an et 36% de moins sur l'ensemble de sa vie

active.

Il s'agit, bien sûr, d'un constat global et collectif. Pour beaucoup

de Français dans l'immédiat, le moindre travail ou le non-travail

n'est pas voulu, il est subi, c'est le chômage. Mais pour la société dans son

ensemble à long terme, il résulte de choix collectifs foncièrement malthusiens,

plus ou moins conscients, sur lesquels il est aujourd'hui essentiel de

porter un jugement. Si rien n'est fait, les évolutions démographiques

amplifieront de façon beaucoup plus difficilement réversible ce handicap

de notre croissance, le ramenant à un étiage incompatible avec notre

modèle de société.

Le poids et l'inefficacité financière de la sphère publique

Au terme d'une tradition millénaire, les Français accordent à

l'État une confiance souvent méritée, souvent excessive. Fiers d'une fonction

publique où ne manquent ni le dévouement, ni les talents, ils ont le

constant réflexe de demander à l'État la solution immédiate de toute difficulté ; loin de tenter d'épuiser d'abord, comme d'autres le feraient en esprit

de subsidiarité, tous les moyens disponibles à portée de leurs mains.

Comme cette réaction s'étend aux autres domaines de la sphère publique .

collectivités territoriales et institutions sanitaires et sociales, il en est

résulté un double phénomène d'hypertrophie de la sphère publique et un

déclin de sa capacité à répondre dans l'excellence aux attentes de la société.

Nos indicateurs de performances dans les différents domaines

où nous nous comparons à nos partenaires, au sein d'une compétition de

plus en plus vive dans ce domaine de l'efficacité de la sphère publique,

sont parmi les moins enviables. Notre niveau de dépense publique par rapport

au PIB n'a qu'épisodiquement cessé de croître pour atteindre

aujourd'hui 54,7%, nos budgets n'ont cessé depuis vingt ans d'être exécutés en déséquilibre, nous sommes le seul pays qui continuellement ajoute à

la taille, en général jugée pléthorique, de sa fonction publique; nous sommes

parmi les pays dont le taux de prélèvements obligatoires demeure

parmi les plus élevés des pays industrialisés après vingt ans d'efforts pour

les réduire. Enfin, c'est à crédit, et sur le dos de la génération de nos

enfants que nous entretenons ce modèle. Cette situation pourrait être temporairement

acceptée en période de graves difficultés si le niveau de la

croissance permettait de stabiliser le taux d'endettement, mais en un peu

plus de 20 ans, notre dette a été multipliée par 11 en euros courants

(90,8 Mds d'€ en 1980, 992,1 Mds d'€ en 2003) et sa part dans le PIB a triplé (de 20% à plus de 60%).

Ainsi s'est trouvée dilapidée la situation

financière saine qui était encore la nôtre au début des années 1980 sans

pour autant que l'utilisation de notre réserve d'endettement corresponde à

des investissements préparant efficacement l'avenir.

Rien d'étonnant, dans ces conditions, qu'à l'image des grands

clippers de la fin du siècle dernier, l'État, encombré d'une voilure trop

lourde et complexe devienne de moins en moins manoeuvrant et de moins

en moins efficace pour répondre à nos problèmes les plus urgents tels que

la dégradation de notre cohésion sociale. Ce phénomène concourt au

décrochage que nous observons ; il trouve un de ses symptômes dans la

réduction inexorable de ses marges d'action budgétaires au moment où la

dépense publique culmine. On peut mesurer ainsi que par rapport à 1984,

en vingt ans, les marges de manoeuvre de l'État (C'est-à-dire les dépenses autres que la charge de la dette et les dépenses de personnel) pour faire face aux problèmes qui surgissent et pour préparer l'avenir se restreignent en peau de

chagrin ; elles ont ainsi diminué de 25%. Si aucun changement majeur

n'intervient dans la gestion publique, ce phénomène d'impuissance croissante

continuera son cours.

Cette constatation suffirait évidemment à justifier l'effort de

changement que nous venons d'évoquer ; elle est rendue plus préoccupante

encore par les deux traits suivants:

- d'une part, le déficit de travail et l'inefficacité financière de la

sphère publique conjuguent leurs effets pervers. En effet, si nous ne travaillons

pas collectivement suffisamment, la facture de notre protection

sociale est payée soit par une hausse de la dette, soit par des coupes dans

d'autres dépenses, soit par l'augmentation des prélèvements. La première

solution est largement insoutenable, et conduit à l'asphyxie du budget de

l'État par le gonflement des paiements d'intérêt qui absorbent désormais

chaque année 80% du produit de l'impôt sur le revenu. La seconde conduit à hypothéquer l'avenir, si l'on en vient à réduire les dépenses

d'investissement et de formation. La troisième peut renforcer les obstacles

à l'emploi et empêcher la juste rémunération du travail: des prélèvements

plus élevés font que chaque heure travaillée en plus coûte plus cher à

l'employeur et rapporte moins à l'employé ; ils incitent les créateurs de

richesse à préférer le loisir ou la délocalisation à l'étranger;

- le fait, d'autre part, que la jeunesse en soit la principale victime. Le

traitement que nous réservons aux jeunes est un véritable symbole de nos

dysfonctionnements. À travers l'augmentation de la dette, ce sont eux qui

paieront, en fait, les déficits des services publics que nous utilisons

aujourd'hui. Ce sont eux qui, demain, en violation flagrante d'un des principes

du développement durable, supporteront directement la charge de la

réduction de la vie active que nous nous sommes octroyée. Enfin c'est sur

eux que se concentrent dès maintenant l'insécurité et la précarité (taux de

chômage ; CDD). Les jeunes sont les grandes victimes de l'absence

d'adaptation de notre modèle social. Cette situation doit être redressée.

LE TRIPLE CHOC DE CE DÉBUT DE SIÈCLE APPELLE UN RENVERSEMENT DE NOS CHOIX

La France est confrontée, en effet, à trois évolutions majeures

qui, ensemble, bousculent un modèle à bout de souffle: la rapidité des

évolutions technologiques, le vieillissement démographique des économies

européennes et la poussée de la mondialisation.

Une nouvelle vague d'innovations

Le monde traverse une ère d'innovations technologiques d'une

grande ampleur et d'une rapidité sans précédent. Elle est dominée par

l'expansion des technologies de l'information et de la communication mais

elle est loin de s'y limiter. Il s'agit d'une vague technologique au sens où

tous les secteurs de l'économie sont touchés par la diffusion de ces techniques.

Cette évolution extrêmement positive offre de nouvelles fonctionnalités et améliore la qualité de très nombreux produits, tout en contribuant à

en diminuer le prix. La diffusion de cette vague de technologies soumet,

néanmoins, les structures existantes de l'économie à l'obligation de

s'adapter. En effet:

- la diffusion de nouvelles technologies dans les différents secteurs nécessite

souvent une remise à plat de leurs processus de production;

- l'utilisation de nouveaux processus est plus facile dans de nouvelles

entreprises que dans les entreprises existantes. Plus une économie favorise

le renouvellement des entreprises, au lieu de lui opposer des obstacles,

plus elle profite des gains de productivité de ces innovations et donc plus

elle croît;

- l'impact favorable de ces nouvelles technologies sur la croissance est

également dépendant de la qualité de la formation de la population, pour

tirer le meilleur parti des technologies disponibles, et pour que les actifs

soient en mesure de s'adapter aux évolutions technologiques.

Cette nouvelle vague d'innovation peut donc être un formidable

moteur de croissance pour les économies, à condition que celles-ci

soient en mesure d'en tirer avec rapidité et souplesse d'adaptation le meilleur

parti. À ce jour malheureusement, la France est plutôt moins prompte

que ses principaux partenaires à tirer profit de cette évolution majeure.

Elle doit fournir un effort signalé de redressement de ses résultats en

matière de recherche et d'innovation pour rejoindre le peloton de tête des

pays qui relèvent avantageusement ce défi.

L'allongement de la durée de la vie

Grâce à de prodigieux progrès scientifiques dont les bienfaits

sont accessibles à tous, la population française, comme celle des autres

pays développés, voit son espérance de vie progresser chaque année à un

rythme rapide: en moyenne, l'espérance de vie à la naissance augmente

d'un an toutes les quatre années. C'est là le fruit du travail des chercheurs

et de notre système de solidarité. Économiquement, ce phénomène est porteur

aussi de croissance dans la mesure où il permet un accroissement de la

population à taux de fécondité inchangé.

Néanmoins, cette évolution très positive met en cause nos systèmes de protection sociale. En effet, l'allongement de la durée de la vie

signifie vieillissement de la population. La proportion de personnes âgées

par rapport aux personnes jeunes va donc croître progressivement. Cette

situation a plusieurs conséquences :

- elle a un effet d'augmentation des dépenses de santé, compte tenu de la

concentration de ces dépenses sur les segments âgés de la population. La

Commission européenne a estimé ce surcoût, pour la France, à 1,2 point de

PIB à l'horizon 2050 ;

- elle invite à prendre en compte de nouveaux besoins pour tenir compte

du vieillissement de la population : ergonomie des postes de travail et des

équipements collectifs, accroissement du risque de dépendance, etc.

- elle pose surtout la question de l'effet du vieillissement sur la population

active : selon la part de vie consacrée en plus au travail ou à la retraite,

l'effet sur le taux de croissance potentiel peut être positif ou négatif. Il en

va de même pour son impact sur l'équilibre des régimes de retraite.

Le vieillissement démographique lié à l'allongement de la durée

de la vie (si le renouvellement des générations est assuré) peut donc avoir un

impact positif ou négatif sur la croissance économique selon la manière dont

le marché de l'emploi et les systèmes publics s'adaptent à ce phénomène.

En l'absence d'adaptations, néanmoins, l'effet sera bien évidemment

négatif : sous la pression de la hausse des pensions principalement, et

de la baisse de la population active. Tous les pays développés, y compris la

France, ont donc été conduits à revoir leurs systèmes publics de retraite. En

l'état actuel des choses et sans mesures d'adaptations, néanmoins, le vieillissement

de la population va continuer à peser sur la croissance française.

La mondialisation

Il nous faut nous arrêter un peu plus sur ce troisième choc qui,

plus que les deux autres, interroge les Français. Nous en sommes à ce jour,

bénéficiaires. L'inquiétude collective avec laquelle nous considérons notre

avenir demeure néanmoins fortement alimentée par les anxiétés qu'elle

suscite au travers de ses conséquences réelles ou supposées : désindustrialisation,

délocalisations, disparitions d'emplois. S'y ajoute le sentiment

que nous aurions perdu les leviers de notre destin, le libre choix de notre

modèle, les moyens de nos ambitions.

Une réflexion sur la croissance française se doit de répondre à

ces interrogations. Le seul langage acceptable est celui de la vérité, qui ne

minimise pas l'ampleur des changements et des défis qui nous attendent

sans conduire pour autant à la résignation et au repli. Nous avons la capacité et les moyens de sortir renforcés de cette phase de transition importante de notre histoire.

Les faits

Il s'agit tout simplement de l'entrée rapide dans l'économie

mondiale de milliards de personnes, qui restaient jusqu'ici sur ses franges.

C'est à l'échelle de l'histoire de l'humanité un développement prodigieux

et fondamentalement positif. Ces nouveaux arrivants sont principalement

les travailleurs pauvres des grands pays émergeants. Ils aspirent à plus de

prospérité et de richesse, aspiration légitime et irrésistible. Sachons

d'abord y voir ce qu'il est : un moment formidable de progrès humain qui

voit un tel nombre d'êtres humains s'arracher à leur condition de misère

extrême. Nous n'y avons contribué que fort peu à travers l'aide au développement,

mais ne regrettons de cet effort que sa modestie. C'est le

monde tout entier qui bénéficie déjà de cette amélioration, trop lente

encore, de la condition humaine dans les pays pauvres.

Ces nouveaux acteurs de l'économie mondiale sont en effet à la

fois des producteurs et des consommateurs. En tant que producteurs, ils

sont nos concurrents. En tant que consommateurs, ils nous offrent des

débouchés et des opportunités. Nous pouvons faire face au défi de cette

concurrence si nous savons tirer parti des opportunités qu'elle nous offre.

Mais, comme tout grand bouleversement historique, cela exige que nous

trouvions dans le fonctionnement de notre économie et la dynamique de

notre société un nouvel équilibre. Cela ne va pas de soi.

Il y a là un mouvement durable et multiforme. Durable car il

reste encore, dans les grands pays émergent, notamment en Chine et en

Inde, mais aussi au Brésil, en Indonésie, sans même évoquer l'Afrique, des

centaines de millions de personnes vivant dans une pauvreté extrême, et

dont l'intégration dans l'économie mondiale s'étalera très au-delà de la

décennie actuelle.

Multiforme car, simultanément, dans les mêmes pays,

on assiste au développement d'une classe moyenne et supérieure, dont

l'accès à l'éducation et les qualifications avoisinent la nôtre. Avec l'amélioration des conditions économiques vient l'aspiration au savoir et à la

maîtrise des technologies, clés du progrès. Pour nous, cela signifie qu'il

n'y a plus de « rente » technologique. La mondialisation des biens est

aussi celle des compétences. Il n'y a plus ni métiers réservés, ni chasses

gardées. La qualification reste nécessaire, mais elle ne protège plus. Elle

n'est plus statique. Elle se conquiert et se défend chaque jour.

Au sein de la collectivité française, les opportunités et les risques

sont inégalement distribués. Ce ne sont pas les mêmes activités, les

mêmes métiers, les mêmes régions ou localités qui gagnent ou perdent à

cette évolution. Selon leur âge, leur qualification, le secteur ou la région

où ils se situent, les Français sont donc différemment exposés aux chocs ou

aux bienfaits de la mondialisation. Ces nouvelles inégalités nous sont infligées par l'évolution du monde. Il n'est pas dit que nous sommes impuissants à y faire face et à y remédier. Pour cela, il est important d'en mesurer l'impact sur la structure de notre économie et d'en tirer les conséquences sur notre stratégie économique et sociale.

Vers quelle structure économique nous oriente- t-elle ?

En ce qui concerne la structure de l'économie, la principale

question est celle de la désindustrialisation. La crainte existe qu'une

grande part des activités industrielles se transporte au-delà de nos frontières, dans les pays à bas coûts salariaux. Est-ce vérifié ? Où cela nous mène-t-il ?

La baisse du poids relatif de l'industrie dans l'activité et la

gamme des emplois correspond, pour les économies développées, à une

tendance lourde. Quand les nations deviennent plus prospères, elles

consomment relativement plus de services ; cela réduit la part de

l'industrie dans le PIB. De plus la productivité dans l'industrie augmente

globalement plus vite que dans les services. Ce phénomène, conjugué au

précédent, produit une baisse relative et absolue de l'emploi industriel. L'agriculture a suivi, il y a quelques décennies, et pour les mêmes raisons, une évolution analogue.

La désindustrialisation résulte donc, au moins

pour une part, du processus normal de développement et de croissance économique,

elle n'implique cependant pas que toute activité primaire ou

secondaire soit éliminée de notre espace national.

Deux questions demeurent posées : ce mouvement est-il accéléré et amplifié par la mondialisation et les délocalisations d'activités qu'elle entraîne ? Une économie peut-elle vivre et prospérer avec peu ou pas d'industrie ?

On connaît mal, quantitativement, la réponse à la première

question. Mais on doit constater l'augmentation forte et permanente de

l'offre mondiale de travail non qualifié. Cette offre maintient les salaires

industriels dans les pays émergeants à un niveau bas, quels que soient les

gains de productivité qu'ils enregistrent par ailleurs. Il doit en résulter une

baisse mondiale des prix industriels que l'on observe effectivement

depuis quelques années. C'est cette baisse qui crée des difficultés à certaines

de nos propres industries et à leurs salariés. Tandis que d'autres, au

contraire, en bénéficient, en raison d'avantages spécifiques liés à la localisation,

la technologie, la qualité des infrastructures, et, surtout, à leur

capacité à exporter. Nous assistons donc, au total, à de profondes mutations

industrielles, dans un contexte de réduction tendencielle de la part

globale de l'industrie dans le PIB.

Ceci nous conduit à la seconde question : y-a-t-il une limite à

cette désindustrialisation et sommes-nous menacés de devoir vivre sans

industrie ? Disons-le tout de suite, la réponse est assurément non.

Une première source de préoccupation est la contribution future

de l'industrie à notre équilibre externe. La France est importatrice nette

d'énergie et de matières premières. La croissance suppose de pouvoir payer

ces importations, et, traditionnellement, ce sont les exportations industrielles

qui y pourvoient. La désindustrialisation menacerait alors la balance des

paiements. Ce raisonnement doit être fortement nuancé. Le secteur des services

est aujourd'hui massivement exportateur. Par ailleurs, la nature de la

contrainte externe a changé avec la création de l'euro. Du point de vue des équilibres macroéconomiques, le solde français des paiements courants, qui

résiste bien à ces évolutions, n'est plus qu'une contribution, importante certes,

à la balance des paiements de la zone euro. Il n'influence plus que marginalement

les taux de change et d'intérêt.

Quant à la zone euro dans son ensemble, elle représente un ensemble beaucoup moins ouvert que chacun

des pays qui la composent. Les importations ne représentent que 12% du

PIB. La contrainte externe en est réduite d'autant.

Une raison plus importante pour vouloir préserver une industrie

forte est, évidemment, sa contribution à la croissance globale de l'économie

et à l'emploi. À long terme, et toutes choses égales par ailleurs, la croissance

française est d'autant plus forte que notre production est capable de

répondre à la demande mondiale. Si celle-ci est de plus en plus «chargée »

en produits industriels, alors une spécialisation industrielle forte est favorable

à la croissance. Le problème est plutôt de trouver cependant de bonnes

spécialisations.

Le succès de bon nombre d'industries démontre que nous

n'en manquons pas. De nouvelles entreprises innovantes et conquérantes

peuvent naître sur le site France. C'est une raison, cependant, de se garder

de l'illusion de pouvoir résister de façon statique aux évolutions qui

s'annoncent. Il faut, au contraire, s'y adapter et les anticiper.

Il faut d'abord livrer et gagner la bataille des qualifications.

Plus que jamais, la performance de notre système d'éducation, de formation

et de recherche détermine notre compétitivité et, à terme, notre croissance.

La principale concurrence de demain sera entre les systèmes

d'éducation et de recherche. Les gagnants seront ceux qui sauront créer,

mais aussi retenir sur leur territoire, les compétences et les talents. Tel

est évidemment l'enjeu central. Remarquons ensuite qu'il existe un grand nombre d'emplois

qui, par nature, échappent à la concurrence internationale et ne sont pas

«délocalisables ». Dans un grand nombre d'activités de services (et, à

moindre degré, industrielles), la proximité physique et géographique est

indispensable. Ce sont aussi les secteurs tels la grande distribution,

l'hôtellerie/restauration ou les services à la personne où la France a les

taux d'emplois les plus faibles en comparaison des pays étrangers. Il y a

donc là un gisement énorme, de plusieurs millions d'emplois potentiels,

qu'il est prioritaire de mieux exploiter. Ce doit être un élément central de

notre stratégie d'adaptation.

Les secteurs exposés doivent pouvoir compter sur les autres

pour asseoir et consolider leur progression. Dans la compétition internationale,

comme dans le combat militaire, cette bonne articulation du front et

de l'arrière est la clé du succès. Nous le reconnaissons collectivement

quand nous proclamons, avec justesse, que des services publics de qualité

sont un déterminant essentiel de la compétitivité. Mais c'est également

vrai des services privés que nous venons d'évoquer. Ceci, curieusement,

n'est pas toujours aussi bien reconnu.

La mondialisation, pas plus que les deux autres chocs technologique

et démographique n'a donc pas à être perçue comme un défi insurmontable

qui achèverait de précipiter notre déclin. Elle nous incite en revanche à un sursaut immédiat si nous voulons qu'elle contribue à nos grandes ambitions.

DE HAUTES AMBITIONS

Alors que l'économie française décroche en termes de croissance,

alors qu'elle ne parvient pas à mettre un terme au chômage, ce cancer

qui la ronge, alors enfin qu'elle subit avec de plus en plus de force les

trois chocs de ce début de siècle, la France répugne à se contenter de gérer

au mieux l'existant ; elle garde de hautes et légitimes ambitions. Toutes

ont un coût, souvent élevé. Au niveau actuel de la dépense publique, de

l'endettement et des prélèvements obligatoires, il faudra donc, pour y faire

face, tout à la fois, engendrer plus de croissance et réduire au mieux toutes

dépenses improductives.

Il est important, pourtant, de garder ces ambitions à l'esprit.

Les sacrifices et les efforts qui s'imposent aujourd'hui seront d'autant

mieux acceptés par les Français qu'ils seront convaincus de leur nécessité

pour satisfaire ces ambitions dans la perspective à moyen terme que nous

proposons de nous assigner. C'est la mission des gouvernements que d'établir

des priorités parmi elles et de déterminer jusqu'à quel point elles sont

compatibles avec nos moyens. On peut néanmoins imaginer qu'au cours

des dix prochaines années, les gouvernements tiendront pour essentiel le

retour au plein emploi. Ils considéreront aussi que pour consolider les

positions françaises dans la compétition internationale et garantir un avenir

à notre jeunesse, des réformes et un effort majeur auront à être accomplis

dans tous les domaines, école, université, recherche, innovation, qui

nous permettront de remplir efficacement l'agenda de Lisbonne (1) et ainsi

de rentrer avec toutes nos chances dans l'économie mondiale de la

connaissance.

Simultanément et pour permettre aux générations qui nous

suivent d'être en mesure de faire face, avec des marges d'action convenables,

aux défis qu'elles ne manqueront pas de rencontrer à leur tour, il est

essentiel que les pouvoirs publics s'engagent sans délai dans une politique

continue de désendettement qui nous ramène confortablement sous le seuil

de 60 % défini par nos engagements européens.

Bien d'autres actions revêtent une haute priorité, telles celles

qui pourront concourir à une amélioration du cadre de vie, à soutenir les

plus faibles et les handicapés dans notre société et à réduire les phénomènes croissants de ségrégation sociale qui voient le jour. Des initiatives courageuses

sont prises actuellement dans cet esprit. Elles sont reprises dans

l'avant-projet de la loi de programmation pour la cohésion sociale qui sera

prochainement discutée par le Parlement. Tant en ce qui concerne la lutte

contre le chômage, notamment des jeunes, le logement social, que l'égalité

des chances, elle ouvre des pistes importantes. Il est essentiel cependant

que, pendant la période de cinq ans qu'elle couvre, les moyens financiers

correspondants puissent être dégagés.

Le soutien à la famille fait partie aussi des priorités. Il faut mettre fin à la situation actuelle qui voit les familles nombreuses lourdement pénalisées par rapport aux couples sans enfants, alors que c'est sur le maintien d'un dynamisme démographique

minimum que repose à terme l'équilibre du financement de notre système

de retraites. Il faut tenir compte également des évolutions du modèle familial

et de l'impact des familles monoparentales ou recomposées sur le logement

comme sur l'organisation du travail.

Le choix du développement durable nous fait obligation de dégager aussi les ressources nécessaires à

une préservation soigneuse de l'environnement. Il reste à cet égard de

grands progrès à faire. Comment ne pas mentionner enfin, l'obligation

dans laquelle nous sommes, et que les Français très majoritairement souhaitent

généreusement honorer, de tenir nos engagements internationaux

en matière d'aide au développement et de défense de l'environnement.

Ainsi notre pays reste lui-même : généreux mais avide de sécurité, méfiant devant les contraintes extérieures, mais soucieux d'améliorer la condition humaine à travers le monde. En aucune manière, en tout cas, il n'est prêt à accepter que la France devienne, selon le mot du général de

Gaulle « une grande lumière qui s'éteint. »

Toutes ces ambitions expriment, en ce qu'elles ont de plus profond,

notre identité. Tout gouvernement de la France doit évidemment les

faire siennes et tenter de les réaliser. Aucun cependant ne pourrait y parvenir

sans reconnaître et résorber l'écart, si fréquent dans notre histoire,

entre l'ampleur et la générosité de nos ambitions et les limites de nos

moyens. C'est ici que la nécessaire correction de notre modèle de croissance

s'impose.

VERS UNE NOUVELLE CROISSANCE

Aux meilleurs moments de notre histoire, performance de

croissance et cohésion sociale sont allés de pair. Notre modèle social est

encore largement le produit des « trente glorieuses » au succès économique

desquelles il a, par ailleurs, largement contribué. À l'inverse,

l'affaiblissement de notre cohésion sociale a coïncidé, depuis, trente ans,

avec la dégradation de notre croissance. Pour « sortir par le haut »

aujourd'hui de cet enchaînement pervers, il nous faut recréer les conditions

d'une circularité systémique positive entre renforcement de la cohésion sociale et efficacité économique. Nous avons trop souvent perdu de

vue cette relation que la science économique contemporaine a de mieux en

mieux reconnue : il faut constamment davantage d'efficacité économique

pour faire face à des défis sociaux de plus en plus redoutables, mais le renforcement

de la cohésion sociale doit être reconnu comme un facteur

essentiel de la croissance économique, tant pour son volume que pour sa

qualité. C'est à la lumière de ce principe directeur de notre travail qu'il

nous faut, donc, nous interroger sur les sources et le taux envisageable de

ce développement durable.

Les sources de la croissance

L'investissement, le progrès technique et l'emploi sont les

déterminants de la croissance soutenable en rythme de croisière pour l'économie

française. L'amélioration du rythme de l'activité dépend donc de

notre capacité à accroître ces facteurs : l'amélioration du progrès technique

et l'effort d'investissement sont bien évidemment contingents aux

politiques qui seront mises en oeuvre concernant le marché du travail, le

marché des biens et les marchés financiers. La suite du rapport s'attachera

à identifier les politiques pertinentes pour ce faire. On le verra cependant,

quantitativement et qualitativement, l'essentiel se jouera sur notre capacité

à faire face au défi central, l'emploi, pour que le plus grand nombre possible

de Français participe à cette croissance.

L'investissement

Il est clair qu'un investissement plus allant peut contribuer à

améliorer notre croissance. La contrainte majeure à laquelle il s'est longtemps

heurté jusqu'ici, son financement, a été pour partie levée pour ce

qui est, en tout cas, des investissements des grandes entreprises. La qualité

de leur signature, la modernisation opérée de nos institutions financières,

leur libre accès aux marchés internationaux de capitaux, les quelques

mesures supplémentaires que nous suggérerons plus loin devraient y pourvoir

pour l'essentiel. Nous ne recommandons pas, cependant, si ce n'est au

plan européen, un effort immédiat de relance par un programme supplémentaire d'investissements de l'État. Il n'en a pas aujourd'hui les moyens budgétaires alors que notre pays est très convenablement équipé. En revanche, les actions que nous recommandons en matière de finances

publiques auront toutes pour objet de réduire le phénomène désastreux

selon lequel un gouvernement sans marge d'action finit toujours par sacrifier

les dépenses, dont l'investissement matériel et immatériel (recherche,

éducation), qui préparent l'avenir.

Au surplus, si nous arrivons, par le relèvement du taux

d'emploi et l'élimination des obstacles à l'investissement et à l'innovation

entrepreneuriale, à provoquer une accélération vertueuse de la demande,

on peut estimer que l'investissement pourra, sans difficulté majeure, jouer

un rôle accru dans le relèvement du taux de croissance.

Le progrès technique : vers une économie de la connaissance

À régime démographique donné, la seule « source » de croissance

qui peut indéfiniment augmenter le PIB est le progrès technique. En

effet, une amélioration de l'emploi est une source majeure pour augmenter

transitoirement la croissance, afin de mener à un niveau de PIB supérieur,

mais l'emploi ne peut augmenter indéfiniment plus vite que la population.

La croissance du capital ne peut non plus être durablement plus élevée que

celle du PIB, car cela entraînerait un partage insoutenable du revenu national.

C'est donc à juste titre que la stratégie de Lisbonne nous invite à faire fond sur le progrès technique pour renforcer la croissance. Quelle croissance du progrès technique peut être espérée est cependant une question délicate

car il serait erroné de considérer que le progrès technique est donné et qu'il

produira ses effets bénéfiques aussi rapidement que dans les pays moins

avancés et indépendamment, en particulier, de la manière dont nous gérerons

la variable emploi.

Cette vision a pu avoir cours jusqu'à la fin de la décennie 1970.

Depuis, deux changements sont intervenus.

D'abord, nous nous sommes rapprochés de la frontière technologique

et nous sommes devenus un des pays les plus avancés au monde. À

ce stade, il ne suffit plus d'adapter et perfectionner les innovations des

autres. Dans certains secteurs, nous sommes aujourd'hui des leaders mondiaux

après avoir développé, dans un premier temps, des technologies

d'origine étrangère. Mais, précisément parce que nous sommes leaders, ce

sont les autres qui, maintenant, nous rattrapent. Il faut désormais trouver

en nous-mêmes les ressources nécessaires à un progrès technique que nous

devons créer, et plus seulement savoir utiliser et adapter. Cela signifie un

effort plus important de recherche et de qualification, simplement pour

pouvoir conserver le même rythme de progrès technique.

Nous savions déjà que, sans progrès technique, il n'y a pas de croissance. Mais nous

devons êtres conscients que, désormais, sans croissance, il n'y a pas (ou

moins) de progrès technique. Le progrès technique nous est apporté de

moins en moins de l'extérieur ; il dépend de plus en plus de notre travail.

Ensuite, la diffusion des innovations dans l'économie est de

plus en plus importante pour créer de la croissance. Et ce n'est pas un de

nos points forts. Nous le savons bien, la France est plus lente que d'autres

pays pour s'approprier les nouvelles technologies de l'information. Cela

implique de pouvoir investir, mais aussi de pouvoir changer. Le progrès

technique se diffuse à travers les bouleversements de l'appareil productif.

Des entreprises naissent ; d'autres disparaissent. Et il en va de même des

emplois. Trop freiner ce processus, comme nous sommes souvent tentés de

le faire, c'est se priver d'un ressort essentiel de la croissance. Nous recommanderions

plutôt, non de freiner ce processus, mais d'accroître fortement

le soutien aux personnes qui en seraient les victimes, et, bien évidemment

d'accorder une priorité essentielle à la formation qui est la clé des emplois

de demain.

L'emploi, facteur central

L'emploi est le facteur essentiel pour améliorer notre

croissance. D'abord, évidemment, en raison de l'obligation incontournable

de réduire le chômage. Indispensable pour mettre fin à un drame humain

aux incalculables conséquences à long terme, la baisse du chômage est précieuse aussi pour renforcer la croissance de moyen terme, parce qu'elle augmente la part des actifs occupés, mais aussi parce qu'elle incite notamment les jeunes à entrer plus tôt sur le marché du travail, ou les seniors à

en partir plus tard. Ainsi, une baisse du chômage, de l'ordre de 4 points à

l'horizon 2015, et nous n'excluons aucunement qu'il est possible de faire

mieux, permettrait de contrer les effets du vieillissement de la population, maintenant notre croissance autour de 2¼ %. Des améliorations plus

amples encore de notre quantité de travail permettraient une croissance

bien plus élevée.

À titre illustratif, si nous possédions un taux d'emploi et

une durée du travail équivalente à celle du Royaume-Uni, notre PIB serait

à terme de 10ans de l'ordre de 20% supérieur, et donc de 1¾% plus

élevé en moyenne par an, mettant à notre portée l'objectif de 3%.

Le problème semble alors résolu ; sur le papier seulement. Pour

l'obtenir en réalité, un infléchissement de notre attitude collective vis-à-

vis de la croissance et du travail est nécessaire. À travers la réduction de la

durée du travail et la baisse organisée, au moins pour partie, des taux

d'activité, nous avons accepté et internalisé l'idée d'une moindre croissance.

Tout se passe comme si, depuis longtemps, nous considérions que la

quantité de travail disponible dans l'économie est fixe et que la seule question

est celle de son partage. Il faut maintenant nous demander si tel est

vraiment notre choix, quelles en sont les conséquences, et si, en raisonnant

en dynamique la vraie solution n'est pas plus que le partage du travail, sa

multiplication.

Les limites du partage du travail

Pour beaucoup de Français, les appels à travailler plus sont

accueillis avec une ironie amère. Comment peut-on y songer, alors que le

chômage est élevé,que de nombreux emplois paraissent menacés par la

concurrence étrangère et les délocalisations d'activités et que, parmi ceux

qui détiennent un emploi à temps partiel, une grande majorité déclare subir

cette situation plutôt que l'avoir choisie ? Pour une grande partie de l'opinion,

la priorité est de préserver les emplois existants, et s'accommoder de

la réduction de leur nombre à travers une réduction progressive de la durée

du travail sur l'ensemble de la vie. De fait,au cours du dernier quart de

siècle, les diverses mesures de réduction du temps de travail ont été présentées comme un moyen d'atténuer le choc d'un chômage qui s'installait.

Cette logique de «partage »permet,dans notre vision collective, de transformer une fatalité économique en pseudo-progrès social. Pour ceux qui

restent,ou se trouvent, exclus du travail, ce partage se réalise de façon

de moins en moins satisfaisante par les mécanismes de soutien au revenu et

les minima sociaux. Cette approche, qui domine aujourd'hui nos perceptions et inspire

largement nos politiques publiques, soulève trois grandes difficultés. Les résultats tout d'abord, sont peu probants. Le chômage reste élevé et résiste aux cycles économiques. La France est le seul grand pays développé incapable de donner du travail à plus du quart de sa population

jeune. Elle est aussi la seule à placer plus des deux-tiers de ses

«seniors » en situation d'inactivité alors que la durée de vie augmente

rapidement. Elle laisse, enfin, se développer, parmi ceux qui travaillent,

des inégalités graves entre ceux dont l'emploi (public ou privé) est protégé

et ceux qui enchaînent les CDD dans l'incertitude du lendemain.

En second lieu, face aux changements et aux bouleversements

de la mondialisation, ceci équivaut, pour notre politique de l'emploi, à

«jouer en défense ». C'est, pour la cinquième puissance économique mondiale, quelque peu débilitant. C'est aussi profondément déstabilisant pour le lien social et source de pessimisme profond sur l'avenir. Si la précarité augmente alors que la protection de l'emploi se renforce, il est inévitable que les citoyens éprouvent un sentiment d'impuissance face à des

évolutions qui paraissent les dépasser.

Enfin, et surtout, cette stratégie est perdante. À l'horizon de dix

ans, elle conduit à la régression économique et sociale. Par définition,

moins nous travaillons, moins nous produisons. Et, de fait, la quasi-totalité

de l'écart de croissance qui nous sépare, depuis dix ans, de nos principaux

partenaires, s'explique par la moindre quantité de travail que nous sommes

capables de mobiliser collectivement chaque année. Moins nous produisons,

moins nous disposons de ressources pour financer nos besoins individuels

et collectifs. Et ceci nous contraint à des choix de plus en plus tendus

entre nos aspirations à la solidarité collective et les dépenses nécessaires à

la préservation de l'avenir.

Pouvons-nous changer et multiplier le travail au lieu de le diviser ?

La logique de partage repose sur l'hypothèse qu'il existe, dans

l'économie, une quantité d'emplois déterminée et fixe. Cette logique se

vérifie, à un instant donné du temps, pour une activité, un secteur, une

région particulière. Mais elle est fausse pour l'économie dans son

ensemble, surtout quand on considère les évolutions dans le temps. À cette

échelle, au contraire, le travail des uns crée du travail pour les autres. Et,

symétriquement, le moindre travail des uns détruit des emplois pour

l'ensemble de la collectivité. On peut constater que les pays dans lesquels

la durée du travail et les taux d'activité sont élevés sont aussi ceux dans

lesquels le chômage est le plus faible. On sait aussi qu'aucune hausse du

chômage n'a été constatée lors des épisodes historiques dans lesquels la

population a augmenté brusquement (comme en France avec le retour des

rapatriés d'Algérie). On considère que la croissance élevée de l'époque a

permis d'absorber cet afflux de main d'oeuvre. Mais cette croissance n'est

pas née spontanément. Il serait plus juste de dire que cet afflux a créé une

croissance supérieure, parce que l'environnement et les politiques publiques

s'y sont prêtés.

Ce constat est particulièrement important compte tenu de nos

perspectives démographiques. La population française en âge de travailler

est appelée à diminuer à partir de 2006-2008. Et, contrairement à la perception

courante, il n'en résultera pas nécessairement moins de chômage,

mais, toutes choses égales par ailleurs, moins de croissance, moins de

richesses à partager et moins d'emplois.

Travailler moins n'est donc ni une nécessité ni un remède pour

résorber le chômage. C'est, sur la durée, et au niveau de la collectivité

nationale, un choix. Ce choix s'inscrit dans les politiques publiques. Il

peut être explicite, quand il porte sur la durée légale du travail et l'âge de

la retraite. Il peut aussi résulter, plus indirectement et moins consciemment,

des systèmes et régimes d'aide, de protection et d'incitation qui

déterminent la demande et l'offre de travail.

Ce choix est-il justifié ? Depuis près de 70 ans, la réduction de

la durée du travail est synonyme de progrès social. Elle est un moyen d'utiliser

les gains de productivité pour améliorer la qualité de la vie. Peut-on

toujours la considérer comme telle aujourd'hui ? Ce n'est pas évident. Le

rythme de la réduction est de plus en plus déconnecté de la hausse de la

productivité et de la croissance : on anticipe l'évolution future de la productivité plus qu'on utilise la croissance déjà acquise. La meilleure preuve

en est qu'il est nécessaire de compenser par des aides, pour les entreprises,

le coût économique de cette réduction. Mais, ce faisant, on compromet

sans doute la croissance future : d'ores et déjà nous allons consacrer, dans

le budget, près de 1,5 point de PIB à financer les allégements de charges

liés à la réduction de la durée hebdomadaire du travail, soit deux fois plus

que pour l'enseignement supérieur. Il est difficile de penser que c'est la

meilleure option pour assurer les emplois de demain et, plus généralement,

la prospérité de la France.

Il vaut donc la peine d'explorer davantage le choix inverse :

celui de travailler plus. Il soulève deux grandes questions :

- la première est celle du modèle social sous-jacent. Travailler plus

implique un renversement de nos perspectives et de nos visions, sur trois

points au moins : rechercher systématiquement une hausse du taux d'activité, notamment pour les jeunes et les seniors ; considérer qu'un emploi,

même faiblement rémunéré (avec, le cas échéant, des aides complémentaires

au revenu), est socialement préférable à une situation de non-emploi et

admettre que l'emploi de qualité doit toujours être un objectif et non un

prérequis. Nous avons, jusqu'ici, fait l'inverse et les conséquences de tels

changements peuvent être lourdes sur la gestion à long terme du salaire

minimum et la politique de retraites ;

- la seconde question est celle de la stratégie économique. Où sont les

emplois qu'il est souhaitable et réaliste de vouloir développer ? Nous

l'avons déjà indiqué, la mondialisation nous incite à faire porter notre

effort sur les deux extrémités de l'échelle de qualification. Elle doit donc

accélérer notre pas vers l'intensification de notre effort en matière de

recherche, d'innovation, de formation supérieure. En un mot, faire monter

en gamme notre économie et nos emplois pour garder une avance sur les

pays émergeants.

Mais concentrons-nous un instant sur les emplois les moins

qualifiés, ceux qui paraissent à la fois les plus menacés par la concurrence

internationale et dont les titulaires sont les plus vulnérables et exposés aux

risques de fluctuation du revenu. Il y a deux stratégies perdantes : la protection

commerciale par droits de douane (au demeurant de plus en plus impossible) et l'ajustement

général par le bas des rémunérations et conditions de travail (mais comme

on l'a fait justement remarquer, l'écart de compétitivité est trop important

pour pouvoir être comblé de la sorte).

Pour eux, la stratégie gagnante est celle qui consiste à exploiter

au maximum les gisements d'emplois disponibles dans des secteurs de services

naturellement non exposés à la concurrence internationale et sur lesquels

la France accuse un retard particulièrement important : si la France affichait

les mêmes taux d'emploi dans les secteurs de l'hôtellerie restauration et du

commerce que les États-Unis, nous aurions 3,2 millions d'emploi supplémentaires, même par rapport à l'Allemagne, ce chiffre serait encore de 1,2 million. Un objectif devrait être de parvenir à la même intensité d'emplois, dans ces secteurs, que nos voisins ou partenaires. Un bond en avant significatif serait alors fait dans notre lutte contre le chômage et vers un taux de

croissance potentiel plus élevé.

Cela implique un changement profond de certaines de nos

réglementations économiques et sociales. Mais aussi une évolution

« culturelle » tant ces emplois sont parfois considérés comme peu désirables

et peu valorisants. Or ces emplois de service sont de « vrais

emplois », correspondant à d'authentiques métiers, dont la contribution à

la croissance et la prospérité collective est essentielle. Bien que non directement

exposés à la concurrence internationale, ils contribuent à la compétitivité générale de l'économie, et, par la qualité des services rendus, à la qualité de la vie de la collectivité nationale. Pour ces emplois, comme pour ceux qui doivent être créés dans les secteurs de la haute technologie, la

qualité de la formation sera essentielle.

Quel taux de croissance pouvons-nous atteindre ?

On l'aura bien vu, au fil du raisonnement que nous venons de

tenir, il n'y a pas de fatalité d'une poursuite par notre pays d'un lent cheminement

vers des taux de croissance très faibles et l'idée qu'ils suggèrent

d'un déclin inexorable. Le jeu systémique des trois sources de la croissance

peut être orienté vers un renversement de perspective. Au lieu de se

ralentir progressivement de 2¼% à 1¾%, la croissance s'accélérerait,

atteignant 3% par an en tendance sur les dix prochaines années. Cela veut

dire que, en moyenne, chaque Français aurait un revenu supérieur, en 2015

de l'ordre de 3500 euros d'aujourd'hui. Cela veut dire aussi que, si nous

maintenions, au moins, les disciplines budgétaires actuelles, nous aurions

des recettes publiques en meilleure cohérence avec nos ambitions. Tel est

l'enjeu.

Après 2015, les effets du ralentissement démographique se

feront évidemment pleinement sentir. D'autres évolutions seront nécessaires

pour maintenir la croissance mais nous serons d'autant mieux armés

pour les envisager que nous aborderons cette nouvelle phase sur la lancée

d'une croissance forte et dans une situation de prospérité retrouvée.

Aurons-nous été contraints pour autant à adopter pendant les dix années

qui viennent une conception purement quantitative de la croissance ? Nullement.

C'est précisément pour échapper à une telle approche que seule

une insouciance durable finirait par faire prévaloir que nous suggérons de

mettre en oeuvre sans délai un ensemble de réformes en cohérence avec nos

engagements de Johannesburg pour le développement durable.

Ici, un vertige peut nous saisir devant l'ampleur de la tâche.

Nous devons nous en garder car autour de nous, bien des pays ont su

répondre à de tels défis en maintenant la qualité de leur dispositif de protection

sociale.

D'AUTRES L'ONT FAIT AVANT NOUS

Le besoin de changement décrit ci-dessus est lié pour partie à

l'évolution du monde et pour partie à l'évolution de nos besoins. Il ne

s'agit pas de copier tel ou tel ou encore moins de se soumettre à d'autres

modèles d'organisation collective que celui que nous souhaitons. Néanmoins,

des expériences étrangères peuvent nous être grandement utiles, en

nous éclairant sur les réussites qu'une Nation peut attendre de réformes

bien conduites. Les quelques exemples qui suivent ne sont pas des monographies

complètes, loin s'en faut. Ils illustrent avec le recul qui permet

d'en discerner l'essentiel des choix vigoureux de politique économique.

Sans se proposer comme des modèles, ces exemples démontrent que tout

pays garde la maîtrise de son destin. Un trait commun caractérise tous les

pays ci-dessous : ils ont tous connu ces dix dernières années, une croissance

par tête nettement supérieure à la France alors même qu'ils mettaient

en oeuvre ces réformes hardies et redressaient leurs finances publiques :

Finlande : le choix de l'économie de la connaissance

La Finlande constitue probablement le pays européen qui est le

plus avancé en matière de nouvelles technologies et d'innovation. L'accent

mis sur la connaissance et l'innovation constitue une orientation stratégique centrale qui vise à compenser l'effet d'un vieillissement plus précoce que pour d'autres pays européens.

La Finlande effectue un effort considérable pour développer

l'innovation, et cet effort porte ses fruits. Le succès de Nokia, champion

mondial en téléphonie mobile, domaine qui s'est très fortement développé

ces dix dernières années, a considérablement stimulé le pays ; celui-ci a su

utiliser cet atout pour démultiplier la capacité d'innovation en son sein.

La Finlande a ainsi développé des parcs technologiques dont la

réussite est plébiscitée. C'est le cas en particulier pour le parc d'Ontaniemi,

dans la banlieue d'Helsinki, qui constitue un modèle de fédération

d'énergies publiques et privées pour stimuler la naissance d'un grand

nombre de PME innovantes de qualité.

Par ailleurs,le TEKES,équivalent finlandais de l'agence nationale

de valorisation de la recherche (ANVAR)en France, a un budget

équivalent à cette dernière institution,ce qui traduit un effort rapporté au

PIB cinq fois supérieur.

La Finlande s'est ainsi hissée au premier rang des pays développés pour l'effort de R&D (avec la Suède et devant les États-Unis). Cet effort a cru en moyenne de 9% par an ces dix dernières années. Elle fournit un effort de R&D en provenance des PME près de deux fois supérieur à

celui des États-Unis en points de PIB, ce qui montre bien qu'au-delà de

Nokia, un tissu d'entreprises technologiques a su se développer. Ces performances

sectorielles qui s'ajoutent à des résultats excellents en matière

de relèvement des taux d'emploi des seniors, sont d'autant plus remarquables

qu'elles se sont déployées en même temps que le pays se remettait,

au moyen d'une rigoureuse politique macroéconomique, d'une crise financière sans précédent et préparait son entrée dans la zone euro.

Suède : réforme de l'État et maintien de la qualité du service public

La Suède constitue un exemple remarquable de réforme profonde

de l'État. Celle-ci a été conduite à travers :

- une réforme de la procédure budgétaire fondée sur une programmation

triennale glissante, orientée vers la diminution du service de la dette :

l'objectif des gouvernements suédois depuis 1997 est ainsi non pas la

simple neutralité budgétaire sur la durée du cycle, mais l'obtention d'un

excédent de 2 points de PIB. La dette publique a de ce fait été réduite de 80

points de PIB en 1994 à 51,7% en 2003;

- une modernisation des services publics,fondée sur la distinction de ce

qui relève de la décision politique et ce qui relève de la gestion. Ainsi, les

ministères ont été réduits en nombre (13) et en effectifs (1% des salariés

de l'État), tandis que 300 agences publiques ont été créées pour gérer la

mise en oeuvre des différentes politiques publiques. Les directeurs des

agences, nommés en général pour sept ans non reconductibles, sont responsables

de la gestion sur la base d'une lettre de mission du ministre définissant

les obligations en matière de résultat et de reporting. Si une agence

dépasse son budget d'exploitation, elle doit emprunter la différence à

l'État et doit la rembourser, capital et intérêts. La gestion des ressources

humaines a été décentralisée au niveau de chaque agence, libre de son

recrutement et de sa politique de rémunérations ;

- l'observation des signaux du marché dans des activités de service public

y compris l'éducation ou la santé, quitte à ce que le ciblage des aides

publiques évite que le suivi de ces signaux ne pénalise des populations

défavorisées ;

- le souci d'un maintien de la qualité de service dispensée aux usagers

malgré une réduction de 15 % des effectifs de la sphère publique.

Au total, sur la période 1994-2003, la part des dépenses publiques

dans le PIB a diminué de 10 points sans que ne diminue la dépense en

faveur de la santé ni de l'éducation. Parallèlement, la Suède a augmenté

son effort en matière de R&D, le portant au second rang mondial.

Danemark : un marché du travail associant flexibilité et sécurité collective

Sur la période 1994-2000, le taux de chômage danois est passé de 10 % à moins de 5 %. Dans cette évolution, les réformes du marché du travail ont joué un rôle essentiel.

D'une manière générale, le Danemark est aujourd'hui caractérisé par un régime d'assez grande flexibilité des licenciements (très peu de législation sur la protection de l'emploi), d'une part, et de fortes dépenses en politiques actives et passives (1) (taux de remplacement de 90 %) de

l'emploi qui rendent acceptable cette flexibilité, d'autre part.

Les dépenses en politiques actives et passives de l'emploi par chômeur sont 2,5 fois plus

élevées au Danemark qu'en France. On a pu appeler cette combinaison la

« flexi-sécurité ». Ainsi, le Danemark partage avec le Royaume-Uni l'une

des durées moyennes d'ancienneté en emploi les plus faibles des pays de

l'OCDE. Chaque année, près d'un quart de la force de travail connaît au

moins un épisode de chômage.

Cette évolution a notamment pris la forme d'un durcissement

des conditions d'accès au système d'assurance chômage (passant de 6 mois

à 12 mois de cotisations) et d'une réduction de la durée maximale

d'indemnisation (passant de 9 à 4ans). L'activation des dépenses passives

a également été renforcée (la durée d'indemnisation sans obligation

d'entrer dans des programmes de retour à l'emploi passant de 24 mois à

12 mois, et même à 6 mois pour les moins de 25 ans). Enfin, l'administration

des transferts a été largement décentralisée au niveau régional afin d'assurer une meilleure adaptation des moyens aux spécificités locales. Des réformes fiscales ont visé à réduire les trappes à inactivité (1).

Ces réformes ont été conduites au Danemark de la manière suivante :

- un dialogue social très actif, puisque dans ce pays il n'y a pas de droit

social émanant de l'État en tant que tel. Par tradition, ce sont les partenaires

sociaux qui établissent les règles qui régissent leurs relations ;

- l'accroissement des contraintes en matière d'indemnisation chômage a

été très progressif entre 1994 et 1999 ;

- le durcissement des règles pour les chômeurs a été réalisé dans un

contexte de reprise de la croissance qui a permis d'éviter qu'il ait un aspect

récessif

(1) Les dépenses « actives » des politiques de l'emploi sont celles qui financent les

services rendus aux chômeurs pour les aider à trouver un emploi (service public de

l'emploi, formation professionnelle) tandis que les dépenses « passives » sont constituées par les indemnisations du chômage.

(1) On est dans une situation de trappe à inactivité lorsque l'incitation financière à

reprendre un emploi est trop faible, compte tenu des avantages sociaux ou fiscaux liés

à l'inactivité.

Royaume-Uni : stimulation de la croissance et augmentation de la quantité de travail

Au cours de ces dix dernières années, la vigueur de la croissance

britannique a été principalement due à la mobilisation du facteur travail. Le

Royaume-Uni est passé ainsi de plus de 10 % de chômage en 1992 à 5 % en

2003. Cela résulte d'un choix politique fort des gouvernements qui se sont

succédé : ils ont insisté sur le rôle irremplaçable du travail et en ont tiré les

conséquences en orientant leurs efforts dans les deux directions suivantes.

Renforcement de l'efficacité du service public de l'emploi

La réforme du système d'assurance chômage intervenue en

1996 (« jobseeker's allowances ») a conduit au renforcement du contrôle

et de la recherche effective d'emploi au-delà de six mois. L'indemnisation

dépend de cette recherche et des conditions de ressources du ménage.